会話やミーティングが終わったあと、

「あの場では、何が起きていたんだろう?」とふと立ち止まったことはありませんか?

私たちは日々、たくさんの言葉を交わしています。

でも、その“やりとりの中で自分に何が起きていたか”を、意識する時間は意外と少ないものです。

そこで役に立つのが、「メタ対話」という視点です。

「いま、自分はどう関わっていたか?」に気づく力

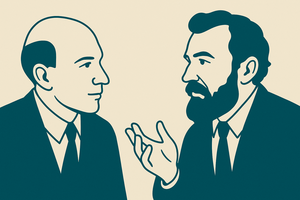

メタ対話とは、対話の“外側”に立って評価することではありません。

むしろ、対話の“内側”にいながら、「いま、自分に何が起きていたか」「この場にどんな空気が流れていたか」を見つめる実践です。

たとえば:

- 相手の話に対して、どんな感情が自分の中に生まれていたか?

- 沈黙が訪れたとき、自分はどう感じていたか?

- 対話が深まった/止まったと感じたのは、どんな瞬間だったか?

そうした気づきを振り返り、言葉にすることで、

その対話は単なる情報交換ではなく、関係性や信頼を育む時間へと変わっていきます。

チームや組織における「場の質」を高めるために

メタ対話は、個人の内省だけでは終わりません。

チームで共有することで、お互いの関わり方への理解が深まり、

「もっと聴こう」「少し待ってみよう」といった行動の変化が生まれます。

たとえば、私たちが実施しているワークショップでは、対話の後に「Awarenessカード」と呼ばれるツールを用いて、

参加者が「自分の中に何が生まれたか」「その場にどんな意味があったか」を書き留めます。

その後、それをもとに「対話について語る対話(=メタ対話)」を行うことで、

場の空気や関係性を“言語化して共有する”習慣が自然と育っていきます。

参加者として「観る力」を育てるには?

メタ対話の視点は、慣れていないと少し抽象的に感じるかもしれません。参加者が自らの視点を立ち上げるためには、観察の焦点を明確にすることが助けになります。ワークショップの中で、以下のような観察項目を意識してみると、メタ対話が具体的になります:

- 対話のリズムやテンポに変化があった瞬間(早まる/ゆっくりになる)

- 誰かの言葉が場の空気を変えたように感じたとき

- 沈黙が訪れた場面と、その沈黙の“質”はどうだったか?

- 誰が/どうやって、対話を「次の段階」に進めたのか?

- 自分の身体の反応(呼吸、姿勢、違和感、共鳴など)

これらを「正しく分析する」ためではなく、“自分の中に生まれた感覚や意味の芽”として記録することが大切です。メタ対話は、分析ではなく内省と創造の時間です。

小さな振り返りが、対話の質を変える

対話の後、数分でもいいので、自分自身に問いかけてみてください。

- 今日の対話で、自分はどんな姿勢でそこにいたか?

- なぜ、その言葉が印象に残ったのか?

メタ対話は、特別なスキルではありません。

けれど、それを重ねることで、対話の場そのものが育っていく実感が得られるはずです。

対話の結果や中身だけでなく、「対話そのものを見つめ、対話について対話する時間」──

それが、信頼とつながりを育てるための第一歩です。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

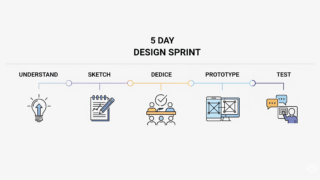

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?