Nick/野村です。2019年頃から、デザインスプリントのファシリテーションサービスを行っています。2025年8月現在、製造業、ソフトウエアプロダクト開発業などを中心に、およそ40チームに対して、デザインスプリントのファシリテーションを実施してきました。デザインスプリントは、5日間という短い期間で実施されます。5日目には、プロトタイピングとテストを経て、開発(投資)のGO/NO-GO判断が下されます。実務としても、トレーニングとしても、実施されます。これから製品やサービスを開発していきたい組織・チームにとって、圧倒的に役立つ「実践」と言えます。デザインスプリントについて、用語解説したいと思います。

デザインスプリントとは

―わずか5日間で、“検証されないリスク”を最小化し、将来的な損失を未然に防ぐ手法―

新たなプロダクトやサービスの開発には、相応の時間とコストがかかります。多くの企業においては、1年間にわたり断続的な議論や資料作成を重ねた挙句、ユーザーによる検証を経ないままリリースに至るという、典型的な“見えない損失”の構造が存在しています。

その結果、リリース後に「根本的にニーズを誤認していた」ことが判明し、何千万円から何億円単位の投資が無駄となる事例も少なくありません。

実際に、そういう現場を観てきまして。また、その結果の後始末を行ってきました。億単位の損失、それはもう、悲惨です。私が、プロジェクトマネジメントやリスクマネジメントに傾倒していったのは、そのような酷いプロダクト開発案件(案件というか事件)に巻き込まれたためです(20年くらい前の話)。皆さんの周囲にも、大量の機能を盛り込んだのにあまり使われない社内サービスや、誰かの一存で作ったけど誰も買ってくれない製品やサービス、ありませんか?デザインスプリントはそういう悲劇を手前の小さな失敗で、防ぎ、軌道修正することができます。

デザインスプリントは、こうした“未来の損失”を未然に防ぐために設計された、5日間の集中検証プログラムです。

- わずか5日間で、ユーザーからのリアルなフィードバックを獲得し、方向性の是正が可能となります。あるいはNO-GOの判断ができます。

- 実装を行わずにユーザーテストを実施できるため、検討期間を数ヶ月から最短1週間へと圧縮することができます。

- 初期段階において仮説の妥当性を検証できるため、数百万円〜数千万円に及ぶ不要な検討コストの削減が期待されます。

すなわちデザインスプリントは、「建設的な失敗」を迅速に引き出すことで、「破滅的な失敗」を回避する戦略的手段であるといえます。

1. デザインスプリントとは何か

デザインスプリントは、Google Ventures(GV)によって開発されたプロセスであり、チームが課題を共有し、解決策を構想し、試作品(プロトタイプ)を短期間で制作し、実際のユーザーによる検証を通じて仮説を評価するまでの一連の流れを、5営業日で完了させるものです。

不確実性の高い領域におけるプロダクト開発では、検証の仕組みを初期段階に組み込むことが、リスク最小化において極めて有効であるという認識が国際的に広まりつつあります。

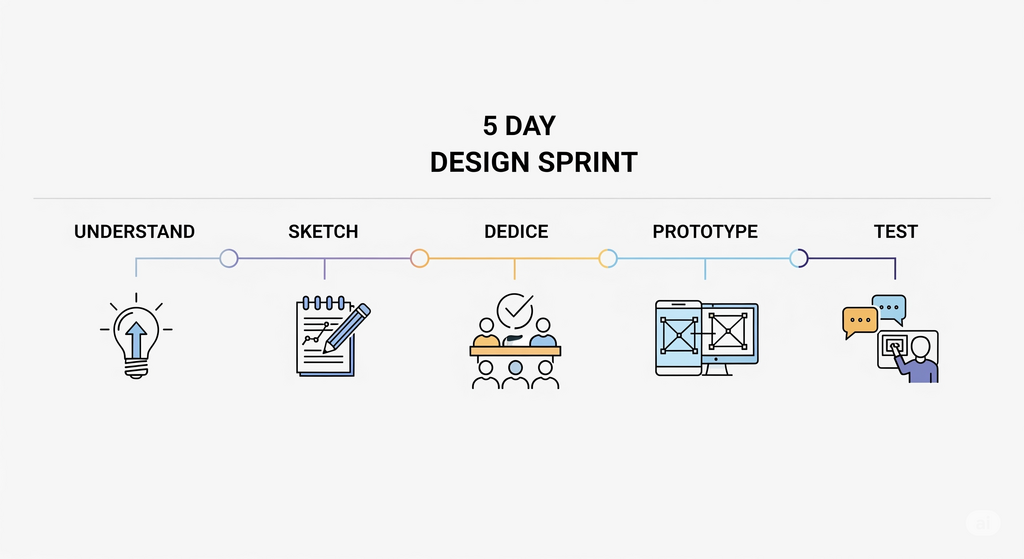

2. 各日の流れ(基本5日間構成)

Day 1:理解する(Understand)

ユーザー、ビジネス環境、競合、課題の構造等を全員で共有し、検証すべき焦点を定めます。

Day 2:発想する(Sketch)

個々のメンバーが解決策を構想し、視覚的なスケッチとして表現します。

Day 3:決定する(Decide)

優れたアイデアを選定し、テスト用のシナリオ(ストーリーボード)を構築します。

Day 4:試作品を制作する(Prototype)

ここで目指すのは完璧な製品ではなく、”テストに耐えうる“リアルな試作品”を最小限の工数で制作することです。Figmaなどのノーコードツールを活用し、ユーザーが直感的に受け入れられるレベルのリアリティを実現します。ここでは、機能だけでなく、使い勝手についてもテストされます。

Day 5:ユーザーテストを実施する(Test)

実際のユーザーに試作品を操作してもらい、観察とインタビューを通じて仮説を検証します。

3. 得られる成果と効果

- 開発期間の大幅な短縮

→ 初期段階での検証により、開発プロセス全体を効率化可能。 - 開発コストの最適化

→ 実装前の検証によって、不必要な機能や開発工程を省略。 - 意思決定の迅速化

→ ユーザーの反応に基づくデータにより、議論より先に合意が形成されやすくなる。 - 形式的な会議からの脱却

→ 話し合いよりも「試作・提示・検証」による実践的な進行が可能。

4. よくある誤解とその実際

- 「専門家でなければ参加できないのでは?」

→ むしろ異なる視点を持つ多様なメンバーが集まることが成功の鍵となります。但し、チームは立場などは捨ててもらい、フラットでなければなりません。スプリントでは、プロダクトマネジャー、デザイナー、エンジニアという役割を一応設定しますが、それにとらわれず、協働的にチームで仕事を進めます。 - 「5日間フルタイムでの拘束が必要なのか?」

→原則5日間、超集中します。状況にもよりますが、3日間や4日間への短縮なども可能です。あるいは、2週間以上の時間をかけて、2回、3回繰り返す場合もあります。 - 「完璧な試作品を作ることが求められるのか?」

→ いいえ。目指すのは“完成度”ではなく“本物らしさ”です。ユーザーにとって違和感なく受け入れられる程度のリアリティがあれば、有効なフィードバックを得ることができます。プロトタイプは、Figma上とは限らず、動画やチラシなどの場合もあります。 - 「試作品は一つに絞るのか?」

→基本的には一つですが、複数のアイデアをテストすることもあります。ファシリテーション上、難しいところです。 - 「トレーニングに使えますか?」

→実務としてもトレーニングとしても、実施できます。トレーニングの場合、「真剣さ」が成功率を高めます。実務の場合は、5日目終了時に、権限者によるGO/NO-GO判断を設定すると、ほどよく緊張感が高まります。

5. 結論:5日間の戦略的投資が、将来の数千万円規模の損失を防ぐ

開発段階における後戻りには、膨大な時間的・金銭的・組織的コストが伴います。デザインスプリントは、こうしたリスクを検討段階で“見える化”し、“試す”ことで回避する、非常に有効な手段です。

たった5日間の戦略的な投資によって、数ヶ月〜数年先の重大な損失を防ぐことができる。これは単に「失敗しない方法」ではなく、「失敗を学びに変える仕組み」であるといえるでしょう。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?