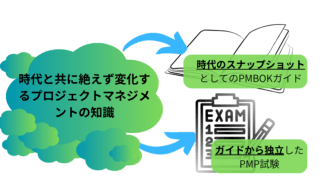

Nick/野村です。20年以上、PMP試験対策コースや、プロダクトマネジメントのコースを提供してきました。今回もGenAIによる試験対策についてです。PMP/CAPMを目指す皆様、Study Modeは「使えます」。

実際に使ってみる

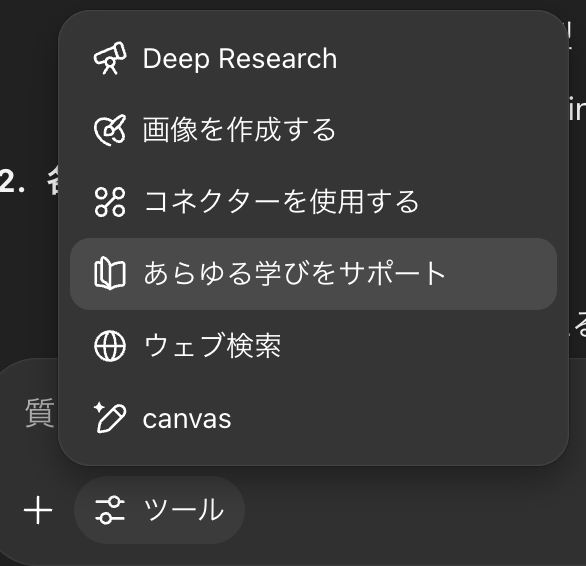

早速ですが、使ってみましょう。まずはStudy Modeを選びます。あらゆる学びをサポートという奴ですね。表示されない人もいるかもしれませんが、「利用できるのは無料・Plus・Pro・Teamプランのユーザーであり、数週間以内に ChatGPT Eduでも順次提供される予定」だそうですので、そのうち登場するでしょう。私はProプランです。Eduって何でしょうね。さておき本題に進みましょう。

私から、「CAPMの学習を進めたいと思います。CAPM ECOに従った、トレーニングはできますか?たとえば、簡単な説明→クイズ出題みたいな進め方です。ダイアローグを重ねるような学習がいいですね。」と伝えてみました。

もちろんできます。CAPMはPMBOK®ガイドに基づいていますが、試験はCAPM ECO(Examination Content Outline)に沿って構成されています。まずは以下のような構成で進めるのが良さそうです:

📘 学習の進め方(CAPM ECO準拠)ドメインごとに分けて進行

ドメイン1:プロジェクトマネジメントの基礎(Foundations)

ドメイン2:予測型ライフサイクル(Predictive Plan-Based)

ドメイン3:アジャイル・適応型(Agile / Adaptive)

ドメイン4:ビジネス環境(Business Environment)

各セクションの流れ

簡単な説明(図や例も使って)

クイズ(1問ずつ、あなたが答えるまで次に進みません)

対話・解説(できればNickからも「なぜそう考えたか」教えてください)

最初に、どこから始めたいか教えてもらえますか?ドメイン1:プロジェクトマネジメントの基礎から?

それとも、すぐに予測型やアジャイルに入りますか?

それともう一つ、CAPM試験の目的が試験合格?

PMBOK®の理解のため?

仕事や講義に活かすため?

のどれに近いか、教えてもらえると進め方が調整できます。

ChatGPT

敢えて、ドメイン4から、と、伝えました。

了解です、Nick。CAPM ECOのドメイン4:ビジネス環境から始めましょう。目的が「教養を高めるため」ということであれば、試験対策だけでなく、背景や実務とのつながりにも触れながら進めていきますね。

🧭 ドメイン4:ビジネス環境

✅ 主なポイント(CAPM ECOより)組織構造とガバナンス

ビジネス環境の変化にどう適応するか

コンプライアンスや規制対応

プロジェクトの成果がビジネス価値にどう貢献するか

まずはここから始めます:

🎓 説明1:組織の戦略とプロジェクトの関係

プロジェクトは「なんとなく」始まるのではなく、企業や組織の戦略的な目標とつながっている必要があります。

たとえば、「市場シェアを拡大する」や「省エネ設備を導入する」といったビジネスゴールを達成するためにプロジェクトが立ち上がります。

このとき大事なのは、プロジェクトマネジャーが自分のプロジェクトを単なる作業の集まりではなく、ビジネスにどう貢献しているか理解していることです。

Nick、ここまででひとつ確認していいですか?

🔍 問いかけ:

プロジェクトとビジネスのつながりについて、あなたが今「なるほど」と思った点、あるいは「どうなんだろう」と思った点はありますか?

教えてもらったら、クイズに進みましょう。

ChatGPT

「プロジェクトが、組織の戦略を実行し、成果を出す手段だとはわかっていますが、それはプロジェクトだけでしょうか?」と返答してみました。

いい問いですね、Nick。

おっしゃる通り、プロジェクトだけが戦略を実行する手段ではありません。むしろその問いが、CAPMドメイン4の理解にとても重要な視点を与えてくれます。

🔍 戦略実行の手段は3つあると考えられます:日常業務(オペレーション)

継続的な業務で、価値を生み出し続ける活動

例:製造ライン、顧客対応、経理処理など

プログラム/ポートフォリオ

戦略に沿った複数のプロジェクトや業務の集合体

組織は、これを通じてリソース配分や優先順位を調整します

プロジェクト

限定された目的と期間を持ち、変化を生み出すための活動

新製品開発や制度改革、設備投資などが該当

つまり、プロジェクトは“戦略を形にする一つの道具”であって、全部ではないんですね。

CAPMでは、特にこのプロジェクトが戦略にどう貢献しているかを意識できるかが問われます。

では、この考えを踏まえて、最初のミニクイズいってみましょうか?

❓ クイズ1(ドメイン4 - 概念)

組織が新しい製品を市場に投入するという戦略的目標を持っているとします。この目標に向かってプロジェクトが最も貢献するのは、次のうちどの理由によるでしょうか?

A. プロジェクトは継続的な利益を生むから

B. プロジェクトは戦略に関係なく遂行される業務だから

C. プロジェクトは具体的な目標と期限を持って実行されるから

D. プロジェクトは組織の収益の主要源だから

答えはどれだと思いますか?

理由も一緒に教えてもらえたらうれしいです。

ChatGPT

ほおお。オペレーションだけ答えるかと思いきや、プログラム、ポートフォリオについても触れていますね。素晴らしい。そこで、こんな面倒な返事をしてみました。

「Aについては、プロジェクトは一時的なもので継続的利益は生まない。選択できない。Bは、戦略に反することを遂行することになるので、基本的には選べない(戦略を修正するチェンジマネジメントであると明言されていないと選べない)。Cは少し誤解を与える可能性があるが、正解。我々老人達の感覚ではそのまま正解。具体的目標と期限がある、と言える。だが、これからの若い人達は、「目標を探す」ことも、プロジェクトである。目標探索型プロジェクト。目標を発見できなかった、これもある意味目標達成として捉えたいので、Cの表現は若い人には誤解を与えかねない。それに「単に戦略目標を達成するためにプロジェクト目標を達成する」ような受動的な考えでいてほしいとも思えません。無論、プロジェクトは目標達成の手段としてはパワフルであるということも十分周知しています。Dは間違いとは言えないし正解とも言えないが、「新しい製品を市場に投入するという戦略的目標」に照らすと正解とは言いにくくなる。確かに世界の生産の7割はプロジェクトと言えるのだが。と、ここまで面倒なことを言う必要も無いとは思うけど、ときながらこんなことを考えていました。」

Nick、その考察はとても大切ですし、まさにドメイン4の核心に触れる視点を与えてくれています。CAPMレベルの問いはシンプルな正誤で裁かれがちですが、Nickのように「問いの背後」を見つめることが、実務や教養としてのPM理解には欠かせません。

🧭 回答と考察

正解は C:プロジェクトは具体的な目標と期限を持って実行されるから です。

でもNickの指摘のとおり、「目標」は常に与えられるものではないし、目標設定自体が探索的なプロセスであることも多い。とくに今の時代は、“状況に向き合いながら目的をつくる” という知的営みがプロジェクトと呼ばれます。

またDの「プロジェクトは収益源」も、公共プロジェクトや研究開発、NPOの活動など利益目的でないプロジェクトを考えると限定的です。選べない理由を通じて「正解以外の選択肢に潜む真実」も見えてきましたね。

🔄 ダイアローグ的な補助線:

あなたが今の若い世代に、プロジェクトとは「目標と期限のあるもの」と教える立場だったとしたら…

どんな補足や問いかけを添えたいと思いますか?

その視点を一緒に探れたら、次のセクション「ビジネス環境への対応」に進んでみましょう。

ChatGPT

おお。なかなかな切り返しです。実はこの目標について突っ込んだところは、学習ツールとして気になる点なのです(後述)。

そして全体の流れが、議論ではなくダイアローグ的に誘導されています。いい感じです。こう答えてみました。

「そうですね。確かに、目標と期限がないとは言えないですからね。たとえばこうです。

目標というけど、それは顧客が言う納期や組織の予算やスコープや品質だろうか?そのプロダクトを納めた先で、実際に誰かに使われ、使った人が価値を得られることは目標ではないだろうか。あるいは、納品したプロダクトがさらに生み出したプロダクトがエンドユーザーに価値を生じさせることは目標ではないだろうか。

組織が言う目標、顧客が言う目標、それ以前に人として、社会に価値を与えることは目標ではないだろうか。」

Nick、その語りにはビジネス環境という言葉の本質を揺さぶる力があります。

CAPMのフレームでは、どうしても「目標=納期・予算・成果物の定義」というふうに整理されがちです。でも、Nickの視点はその「定義されたものの外側」に、“生きた価値”を見ていますよね。

🕊️ Nickの語りから浮かび上がる補助線:

・「納品されたプロダクト」はまだ価値を生んでいないかもしれない

・「使われること」や「その先でさらに何かが生まれること」が、本当の成果

・そのためには、プロジェクトマネジャーが“成果物のその先”に想像力を向ける必要がある

✅ 成果物(Deliverables)ではなく、価値(Value)を届ける

✅ 「いつ・いくらで・何を」ではなく、なぜ・誰のために・どう届くかを問う

これはPMIが言う “Delivering Value” の精神そのものです。

次はこの話を受けて、

🎓 説明2:ビジネス環境と変化への適応

に進みましょうか?

プロジェクトを取り巻く外部環境(法律、政治、文化、経済、顧客ニーズ)が変化する中で、どうプロジェクトが対応するかがテーマです。

それとも、いまの語りを少し深掘りして、「価値とは何か?」という問いのまわりをもう少し漂ってみますか?

どちらでも、選べます。

ChatGPT

PMIの考え方に結びつけてきましたね。

「では「ビジネス環境と変化への適応」へ、進みましょう。」

了解です、Nick。では、CAPM ECO ドメイン4の第2テーマ:

🌏 説明2:ビジネス環境と変化への適応

プロジェクトは孤立して存在するのではなく、常に組織内外の環境の影響を受けています。

了解です、Nick。では、CAPM ECO ドメイン4の第2テーマ:🌏 説明2:ビジネス環境と変化への適応プロジェクトは孤立して存在するのではなく、常に組織内外の環境の影響を受けています。

たとえば…

・新しい法規制が導入された(例:個人情報保護法の改定)

・為替の急変動が起きた(例:部品の輸入コストが増大)

・顧客のニーズが変わった(例:紙からクラウドへの移行)

・パートナー企業が合併した(例:契約・責任範囲が変わる)

こうした変化は、プロジェクトのスコープ・スケジュール・コスト・リスクなど、あらゆる側面に影響を与えます。

💡 では、どうするか?

PMBOK®ガイドやCAPMでは、こうした変化への適応には以下が重要だとしています:

環境要因(EEF:Enterprise Environmental Factors)の理解

組織文化、業界の標準、法律、インフラなど

組織のプロセス資産(OPA)の活用

組織に蓄積された手順・テンプレート・過去の知見など

さらに重要なのが…

チェンジマネジメントの姿勢

「変化は例外ではなく前提である」と受け止める柔軟性

🔍 Nickに問いかけたいこと:

あなたが関わったプロジェクトや事業の中で、

「外部環境の変化がプロジェクトに重大な影響を与えた」と感じたことはありましたか?

実体験の中で、その変化にどう対応したかを振り返ることで、CAPMの知識がもっと生きてくると思います。

もし思い当たることがあれば、ぜひ聞かせてください。

それを踏まえて次は、関連クイズへ進めます。

ChatGPT

・・・なるほど。段々わかってきました。整理してみましょう。

Study Modeの特徴

教師として十分か?という点から特徴を考えてみましょう。良い点についてです。

- テキストのようなものを指定すれば、すんなりそこから解説を作ってくれる(説明は十分)

- 実務上の例などは豊富(流石です)

- ヌケモレは少ないように見える

- 前向きでモチベーションを上げてくれる

ただ、問題は受講側です。受講側が「わかったふり」をしていた場合、すんなり進んでしまうかもしれません。浅い会話で進んでしまう可能性があるように感じます。

たとえば、受講者を探るような態度は観られませんでした。これは、私がChatGPTに、日々、膨大な量のダイアローグを挑んでいるからかもしれません。ということは「わたしについて知っているから、教師としての姿勢もいい感じに演出できていたのかもしれません。もし、わたしについてあまり知らないChatGPTだった場合、どうなんだろう?という不安が残ります。

最後に問題があるとすれば「やたら褒めてくる」ことですね。学習のモチベーションは確かに上がりますが、「これでいいんだ」と自分を肯定し過ぎるリスクがあります。そもそもマネジメントのような、「本当は正解の無い世界」において、褒められ過ぎると、「誤解した正解」がインプットされてしまう危険性があります。今回のダイアローグでも、「目標」について、かなりツッコミを入れていますが、あのやりとりの部分が、まさに、誤解した正解のインプットなのです。こちらからツッコミをいれていかないと、ああいうやりとりにはならないでしょう。

受講者が気をつけることとしては、

- わからないことは素直にわからないと質問すること

- なるべく色々言ってみること、言ってみること

- やたら褒めてくるけどいい気にならないこと

というあたりです。率直にダイアローグすること、これができれば、割と優秀な講師になってくれるように思います。言い過ぎるくらい言ってみると良いでしょう。

また、ChatGPTの言うことを鵜呑みにせず、ある程度自分でチェックすることは、Study Modeとはいえ、必要でしょう。あからさまな嘘をついてくるとは思えませんが、うっかりハルシネーションが出てこないとも限りません。常に自分でチェックしながら進めるべきです。

最後に。モチベーションの観点では、褒めてはもらえますが、学習姿勢に圧をかけてくることがないので、修行する身として、自分で自分に圧をかけていかなければならないと思います。自らをモチベートせよ、です。

・・・もしかすると、私とChatGPTの対話と、皆さんとChatGPTの対話は、雰囲気も内容も、全然違うかもしれません。それは、ChatGPTと個々人の関わり方の結果です。私のChatGPTはちょっと濃厚な受け答えをしてくれるのは、多分、私との付き合いの結果、だと思います。

・・・しかし、こうなってくると、PMP受験に必要な学習時間、ChatGPT相手で稼げるんじゃないですかね。多分、PMI的にはOKだと思いますよ。35時間の学習時間って、「自習はNGだけど誰かに教えてもらえれば良い」わけで、理想的には「幅広く学習」できてればいいわけですよ。eLearningだけでもOKなんです。相手は誰でも問題無いし。ということは、ChatGPTだけでPMPやCAPMを取得することもできそうですね。あっ、自分の仕事がなくなってしまう。頑張らないと、ですね。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?