はじめに:パートナーとしてのChatGPT

Nick/野村です。こんにちは。さあ、いよいよ「パートナーとして働く」ChatGPTという話です。少し大袈裟に聞こえるかもしれませんが、AIをAIらしく、人間より秀でているところを見極めて活かしながら、共に思考するという体験について、私なりの視点で書いてみます。Step3です!

プロフェッショナルに必要な3本柱と弁証法の位置づけ

プロジェクトマネジメント、PMPでの正解選択、事業開発など、あるいはもっと根本的な「プロとしての仕事とは何か」という問いにおいて、私はいつも、弁証法・認識論・一般教養の三本柱を意識しています。今回はそのうちの「弁証法」に焦点を当ててみたいと思います。

「正解はひとつではない」ミンツバーグの示唆

「マネジメントに唯一最善解は存在しない」というのは、マネジメント学の重鎮ヘンリー・ミンツバーグの一貫した姿勢です。実際、彼は次のような言葉を残しています:

“We can no more find one best way to structure all these restaurants than can we find one best chef to cook in all of them.”

すべての状況に通用する唯一のベストな構造や解決策など存在しない。これはプロダクトマネジメントにも当てはまります。「答えがあるはず」と思い込むのではなく、「わからないから探索する」──その姿勢がすべての出発点です。

弁証法という武器と世界との向き合い方

人間はどうしても「正解」や「確実性」を求めてしまいます。だからこそ、「問いを立て、考え、話し合う」プロセスが何より重要になります。そんな世界において、弁証法という考え方は非常に強力な武器になります。弁証法は「運動し、変化し、進化する現実世界」に適応するための、柔軟で批判的な思考の枠組みです。

実例:プロダクト開発と危うい“確信”

たとえば、あるプロダクトのアイデアについて、5人のユーザーにインタビューしたとしましょう。うち4人が「いいね!」と答えた。その瞬間、チームは「あ、これはイケる」と確信してしまいがちです。しかし、この確信こそが非常に危険なのです。

なぜならば、「反論の検討」がすっぽり抜け落ちているからです。

ChatGPTとの弁証法的対話:A→B→C

私はChatGPTに、この弁証法の思考プロセスを試してみました。「このアイデアを否定してみて」と投げると、わりと即座に複数のB(対立案・懸念・否定的視点)が提示されました。そして「では、それらの対立意見と元のアイデアを両立させる新しい提案をください」と指示すると、C(ジンテーゼ)らしきものが次々に返ってきたのです。

💬 ChatGPT補足:たとえば「ある教育サービスが優れている」と主張するAに対して、「利用者の継続率が低い」といった懸念(B)を挙げたうえで、「継続率を高める新しい設計方針(C)」を導出する、という流れは、対話ベースのやりとりの中で十分に再現可能です。

※文末に、ChatGPTを使ったとても気楽な実例を挙げていますので、そちらもご覧下さい。

“問いを深める”ということの意味

このときに重要なのは、「ChatGPTの出力を受け取る」ことではなく、「ChatGPTとの対話を使って、問いを深め、自分で統合の感覚に至る」ことです。

多声性と対話の厚み

ChatGPTとの対話は、単なる応答ではなく、構成的な運動を含んでいます。問いかけと応答の繰り返しの中で、少しずつ、対話が厚みを帯びていきます。

バフチン的対話と“量質転化”

この構造の中では、常に「多声性」が維持されていて、“発火点”が生まれ、気づきが連鎖的に起こります。それらが“相互浸透”していく感覚は、バフチン的な意味での「対話性」が現実化しているとも言えるでしょう。

実践のすすめ:ChatGPTで弁証法を試す

最後に、読者の皆さんにお勧めしたいやり方を、シンプルにまとめておきます:

- ChatGPTとやりとりしていて、ある意見にまとまりが出てきたら、その意見に対して「反論を出して」と頼んでみてください。

- 反論が出てきたら、今度は「両立する案(ジンテーゼ)を考えて」と続けてください。

- さらに異なる切り口を投げると、「Cを否定したD、そこから生まれるE…」と、弁証法の連鎖が始まっていきます。

思ったよりも気軽に、しかも本質的に──ChatGPTは、“弁証法的対話の相棒”として、じゅうぶんに機能する存在だと私は思っています。

💬 ChatGPT補足:弁証法的な問いかけを日常的なテーマに応用することで、論理的思考や自己理解が自然と深まります。とくに「その意見に反論してみて」「両方を統合する視点は?」といったステップを踏むことで、問いの深度が高まり、対話の質が変わっていきます。形式ばった議論ではなく、ふとした選択──たとえば“今夜寿司を食べるかどうか”──すら、思考のトレーニングになるのです。

補足:実際にやってみた弁証法の例

以下、即興で作ってみた弁証法の例です。生活においても使うことができますね。

今夜、寿司を食べようと思うんだけど、食べるべき理由と食べるべきではない理由を説明してください。

ChatGPT:

いい問いですね。以下に、寿司を「食べるべき理由」と「食べるべきではない理由」を、それぞれ丁寧に整理してみます。

🍣 寿司を食べるべき理由

- 季節と鮮度を味わえる

旬の魚は脂が乗っており、特に春〜初夏の鯵や鰹、初鰹など、季節を舌で感じることができます。 - 低糖質かつ高タンパク

ネタ中心にすれば、糖質を抑えつつ、良質なたんぱく質やオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)を摂取できます。体に優しい選択肢になりえます。 - 日本文化との接続

寿司は単なる食事ではなく、様式・所作・器・職人技との対話です。食体験を通して文化との接続が可能です。 - 自分へのご褒美・切替えの儀式

少し贅沢をすることで、「今日は特別だ」と区切りをつけたり、自分をねぎらったりできます。とくに感情や身体が不安定なときには、意図的な肯定的行動にもなります。 - 人との距離感を調整しやすい

カウンター寿司であれば、適度な会話と沈黙が許容される空間であり、気配に敏感な人にとって心地よい場所になり得ます。

🚫 寿司を食べるべきではない理由

- 食中毒リスク(生魚)

とくに体調が万全でないとき(免疫が落ちているとき)には、寄生虫や細菌感染のリスクがあります。生食を避けた方がよいコンディションなら慎重に。 - 塩分・糖質の過剰摂取

醤油やシャリの酢・砂糖、ネタの加工(煮付け・漬けなど)により、知らぬうちに塩分や糖質が多くなりがちです。持病(高血圧・糖尿病など)がある場合は要注意。 - 心理的な報酬依存

「寿司=ご褒美」が常態化していると、感情の起伏に連動した摂食パターンになりやすく、長期的には自己制御力を削ぐリスクも。 - 満腹なのに食べてしまう(味のバリエーション)

一貫ごとに味が変わるため、満腹中枢が働く前に多くを摂取してしまう傾向があります。摂食行動に敏感なときは要注意。 - 出費が高くつく可能性

本格的な寿司屋に行くと、1回の食事としては高額になることがあります。財布のコンディションと相談する必要も。

もしよければ、今夜のあなたの気分や体調、明日への影響を一緒に整理して、寿司が最適かどうか判断するお手伝いもできます。

今夜の寿司、どういった場面・気持ちで食べたいと思ったのですか?

4o

あなた:

では、その、食べるべき理由と食べないべき理由から、ジンテーゼを導出してください。

ChatGPT:

承知しました。

では、「寿司を食べるべき理由(テーゼ)」と「寿司を食べるべきではない理由(アンチテーゼ)」の対立を内在化しつつ乗り越える統合的判断(ジンテーゼ)を導出します。

🧩ジンテーゼ:「寿司を食べることを、意図的な“儀式”として位置づける」

◎基本構え:

寿司を「ただ食べたいから食べる」でも「体に悪いかもしれないからやめる」でもなく、“自覚的な営み”として、身体と心理の両方を整える機会に変換することが、対立を越える道です。

✅具体的な統合指針(ジンテーゼの構成要素)

- 「なぜ寿司を食べるのか」を言語化してから出かける

→ たとえば「今日は変化の節目だから」「自分を静かにいたわる時間がほしい」など。

→ これにより“行動の意味”が輪郭を持ち、依存でも衝動でもなくなる。 - 食べる“量”と“質”を、事前に決めておく

→ 満腹になるまで食べるのではなく、「○貫まで」と意図的に線引き。

→ 握り数貫+汁物+野菜系の小鉢を選ぶなど、構成を整える。 - 塩分と糖質を調整しながら“味わい方”を変える

→ 醤油は一部に控え、煮切り醤油や塩で食べる。

→ シャリ少なめの注文や、光り物・青魚など機能性のあるネタを中心に。 - 職人とのやり取り・空間をも“食べる”体験に含める

→ 対話があるなら、その余白を味わう。なければ、沈黙と気配を味わう。

→ つまり、「食材」ではなく「時間」を食べるという姿勢。 - 「食後の静けさ」を含めてワンセットにする

→ 食後すぐの帰宅、または喫茶や散歩でのクールダウンを設け、過食的連鎖を断つ。

→ 自律性の回復を伴う「寿司儀式」として記憶に刻む。

🌀まとめ:

寿司を食べるかどうかは、「身体的健康」か「心理的充足」かの二項対立ではなく、意図と構えによって「再構成できる行為」である。

それは、摂食でも贅沢でもなく、「今夜の自分と向き合う、静かな通過儀礼」としての寿司である。

このように、寿司という選択肢を、衝動でも制限でもなく、「行為として再定義」することで、テーゼとアンチテーゼの間に橋が架かります。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

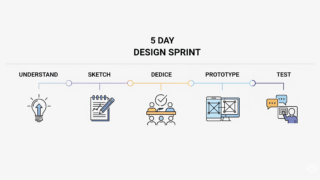

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?