Nick/野村です。読者の一人とのダイアローグを端緒に、記事を書いてみました。zoom越しにChatGPTに問い続ける様子を観てもらいながらの制作という、レアな体験、なかなか面白かったです。今回の記事では、話しにくいタイプを4つ定義していますが、この4つの定義が、ただ単純にChatGPTに質問しても、答えてもらえないところなんですよね。結局の所、私の知っている事以上に、ChatGPTは反応してくれない、ということです。質問できる、答えを受け止められるだけの一般教養が必要です。大事なことなのでもう一度。一般教養が必要です。

ダイアローグとは、単に言葉を交わすことではなく、相手と共に「場をつくる」営みであると考えています。しかし、誰とでも自然に話せるとは限りません。特に、コミュニケーション環境が整っていても、なぜか会話が成立しにくいと感じる場面があるかもしれません。

その背景には、相手の性格特性や深層的な認知スタイルが影響していることがあります。その認知スタイルによっては、向き合い方を選ぶ必要があります。ただ、黙っているのではなく、その人なりの理由があって黙っているのです。だとすれば、向き合い方の戦略を変える必要があります。

本記事では、そうした「話しにくさ」を感じさせる4つのタイプを紹介し、それぞれとの関係づくりにおける留意点について述べていきます。対人関係において丁寧な姿勢を大切にされている方にとって、一つの参考となれば幸いです。

ダイアローグが困難に感じられる、認知スタイルに基づいた4つの傾向と対応の視点

※ 会話の内容だけでなく、表情・姿勢・声のトーン・沈黙の取り方といったノンバーバルな要素も、安心感の形成において極めて重要です。

① 感情表出の少ないタイプ

→ 自分の内面を開示することに強い抵抗を感じている人

このタイプの人と関わる際には、反応の薄さや沈黙を「拒絶」と解釈しない姿勢が大切です。言葉が少ないことは、相手がまだ安心できていないだけかもしれません。内面を表現することに強い不安を抱えている可能性もあります。焦って感情を引き出そうとするのではなく、静かな同席や、無理のない問いかけを通して、「話さなくてもよい時間」も含めた関係性を築くことが求められます。また、相手のちょっとした反応や変化を見逃さず、過剰に反応せずに穏やかに受け止めることで、徐々に“話しても大丈夫”という感覚が育っていくかもしれません。

主な特徴:

- 自身の感情や考えを言語化することに慣れていない

- 雑談や問いかけに対して反応が乏しく、意図が読み取りにくい

- 必要最小限の受け答えに終始する傾向がある

- 対人関係において心理的な距離を保とうとする

- 話題に対して関心が薄いように見える場合も

ダイアローグの例:

あなた:(穏やかな声で)「Aさん、この資料、非常に丁寧に作られていて参考になります」

Aさん:(表情がわずかにやわらぐ)「……そうですか、ありがとうございます」

あなた:「このような資料をまとめるのは大変ですよね。自分もいつも苦労しています」

Aさん:(小さくうなずく)

② 主導権を強く握ろうとするタイプ

→ 自分が場をコントロールしていないと不安を感じやすい人

このタイプとのダイアローグでは、相手の「仕切ろうとする姿勢」を否定せず、まずは一度受け止めてみることが効果的です。強い主張の背景には、安心を確保したいという欲求が隠れていることが多いため、その欲求を脅かすような言い返しや反論を急ぐのではなく、共通の目的を探るような語りかけが望ましいでしょう。また、相手が話の主導権を握っているときでも、さりげなく視点を提示することで、主導性を脅かさずに対話の幅を広げることができます。重要なのは、「正しさ」で張り合わないこと、そして相手の安定欲求に共感的に接することです。

主な特徴:

- 会話の方向性を一方的に決めようとする

- 他者の意見に耳を傾けず、自説を押し通しがち

- 説得調、あるいは指導的な語り口が多い

- 対話よりも「結論を出すこと」に強い関心がある

- 自らが主導していない状況に対して過敏になる

ダイアローグの例:

Bさん:「このプロジェクトは、まずこの順序で進めた方が確実です。他のやり方はリスクが高すぎます」

あなた:(うなずきながら)「確かに、Bさんの進め方には安全性がありますし、実績にも裏付けられていますね」

Bさん:「そうでしょう?」

あなた:「加えて、少し違う方法も検討してみました。時間はかかりますが、クライアントへの柔軟な対応にもつながるかもしれません」

Bさん:「……それはそれで一理ありますね」

③ 自己主張に不安を抱くタイプ

→ 否定されることを恐れ、迷惑をかけたくないという意識が強い人

このタイプの人には、「何を言っても大丈夫」「話すことに失敗はない」というメッセージを繰り返し伝え続けることが鍵となります。発言に対して否定や過度な解釈を避けることが、相手の安心感に直結します。小さな発言や曖昧な表現に対しても、真剣に耳を傾け、価値を見出す姿勢が相手の自己表現を後押しします。意見を求める際には、「どちらでもいいよ」「無理に答えなくていいよ」といった逃げ道を用意しながら、自分の考えを持つことに慣れてもらえるよう関わることが大切です。

主な特徴:

- 発言前にためらいや自信のなさが見られる

- 依頼や提案に対して断ることができず、無理をする傾向がある

- 発言時に「すみません」「私なんかが…」と前置きすることが多い

- 他人の反応を過度に気にし、自己抑制的になる

- 会話中に自己主張を途中で引っ込める場面が見られる

ダイアローグの例:

あなた:「さっき何か言いかけていましたよね?もしよければ、もう少し聞かせていただけますか」

Cさん:(視線をそらしつつ)「いえ、本当に大したことではないので……」

あなた:「そういった小さな気づきが大切だったりしますよ」

Cさん:「そうですか……では少しだけ」

あなた:「ありがとうございます。Cさんの視点にはいつも助けられています」

④ 自己内省の世界に重きを置くタイプ

→ 対話よりも思索を優先し、人とつながる動機が見えにくい人

このタイプとのダイアローグでは、無理に会話をつなげるよりも、思索的な空気を共有することが有効です。相手の関心を否定せず、むしろその深さや視点を尊重することで、信頼の糸口が生まれます。抽象的な問いや概念的な話題から入り、相手の思考を妨げないようにすることが大切です。また、こちらが感情を求めすぎないことも重要です。“ともに考える”というスタンスを維持することで、結果的に対話が生まれやすくなります。

主な特徴:

- 単独行動を好み、集団行動に関心が薄い

- 他者との雑談や世間話を避ける傾向がある

- 哲学的、抽象的な話題を好む

- 興味関心が偏っており、それ以外には無関心に見える

- 感情的なやりとりよりも、論理や思想に重きを置く

ダイアローグの例:

あなた:「最近、“自由とは何か”について考えることがありまして」

Dさん:「興味深いですね。私も“選択肢の多さは本当に自由なのか”と考えていました」

あなた:「選択できることと、本質的な自由は別の話かもしれませんね」

Dさん:「ええ、選ばないという選択肢もまた、自由の一つかもしれません」

おわりに

変えて良いのは、自分自身のみ。ダイアローグが難しい相手に対して、「こうあるべき」という形式や価値観を押しつけることは、対話の可能性そのものを狭めてしまいます。そもそも、そのようなふるまいはダイアローグではないと言えるでしょう。相手を変えようとするのではなく、自分の在り方や関わり方を柔軟に整えていくことが、真の対話を育てる第一歩です。

ダイアローグの難しさを抱える方に対しても、丁寧で誠実な関わりを続けていける自分でありたいと願っています(切実)。

次回は、こうした相手とさらに関係を深めていくための具体的なアプローチについてご紹介する予定です。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

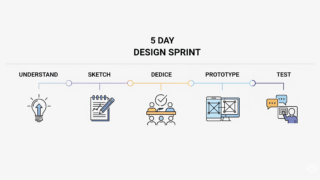

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?