Nickです。こんにちは。しばらく前に書いたこの記事、全然言いたい事が言えていなかったので、補足と考察を加えてみました。また、ChatGPTさんに文章を掃除してもらいました。

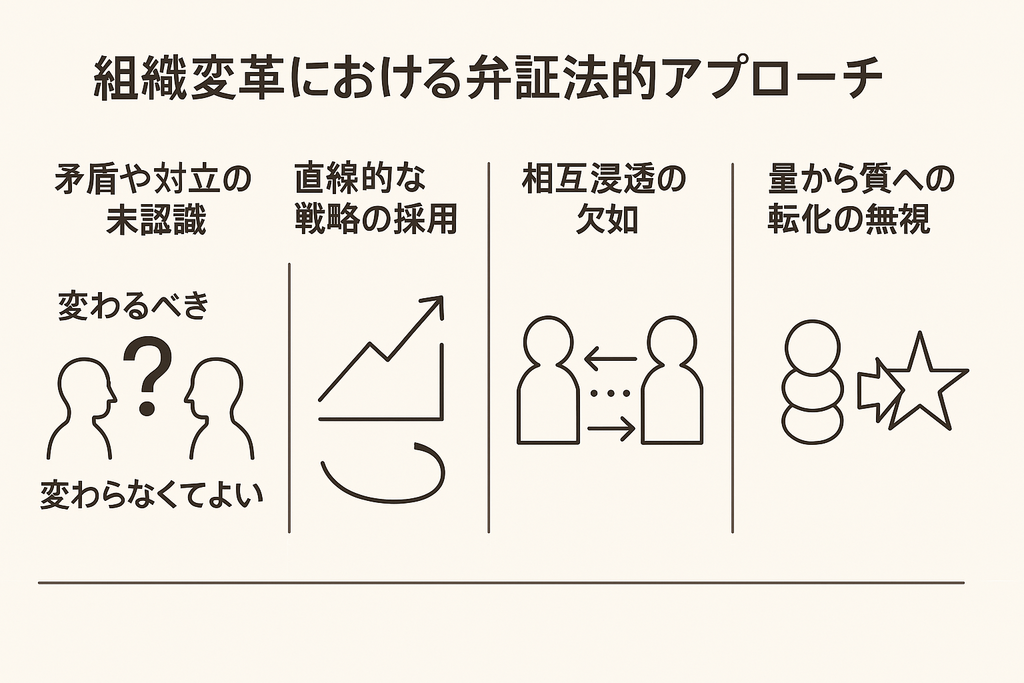

組織変革を成功させるためには、弁証法的な視点が有効です。弁証法とは、世界(自然・社会・精神)が常に運動・変化・発展していると捉える考え方です。しかし、現実には組織変革が思うように進まないこともあります。その原因を弁証法的に分析すると、以下のような問題が浮かび上がってきます。

問題提起1:矛盾や対立の未認識

変革において、組織内の矛盾や対立を見過ごしている場合があります。例えば、「変わるべきだ」という意見と「変わらなくてよい」という意見が共存しているにもかかわらず、一方の側面だけに注目してしまうケースです。このような状況では、弁証法的アプローチが機能しません。

問題提起2:直線的な戦略の採用

「否定の否定」の法則を無視し、直線的な戦略を描くことも問題です。未来予測型のプロジェクトマネジメントでは、計画がリニアに進行しないことを前提としています。そのため、柔軟な対応が求められます。

※「否定の否定」とは、一度否定されたものが、さらに否定されることで、単なる元の状態への回帰ではなく、より高次の新たな統合として現れるプロセスを意味します。組織変革においては、過去のやり方を否定するだけで終わらず、その否定された新しい方法すら問い直すことで、持続可能な変化に至る可能性があります。

問題提起3:相互浸透の欠如

組織内の人間関係における相互浸透が不足していると、変革は停滞します。トップダウンの指示だけではなく、双方向のコミュニケーションを促進することが重要です。

※「相互浸透」とは、単なる情報共有を超えて、互いの価値観・前提・感情・動機に対する深い理解を行き来させる関係性を指します。部門間や階層間での行き違いや摩擦が発生しやすい変革のプロセスにおいては、表面的な合意ではなく、相手の立場を自分のこととして理解しようとする関係の質こそが、変化の推進力になります。

問題提起4:量から質への転化の無視

「量質転化」の法則を軽視し、質的変化を求める際に必要な量的変化を怠ることもあります。例えば、心理的安全性の向上を目指す場合、コミュニケーションの量と参加人数を増やすことで質的変化が期待できますが、トレーニング参加者を増やす程度にとどまっているケースが見られます。

※「量質転化」とは、一定の量的蓄積が閾値を超えたときに、性質そのものが質的に変化するという原理です。たとえば、氷が一定の温度で水に変わるように、ある段階まで地道に続けられた取り組みが、ある瞬間に大きな転換点を迎えることがあります。組織変革では、この閾値を意識して戦略的に量的アクションを積み上げることが重要です。

弁証法は、対立を乗り越えるための技術ではなく、対立を“観察し続けるための姿勢”です。関係性のズレ、力の不均衡、語られなかった前提――そうした“場のゆらぎ”を捉えるまなざしをもってこそ、組織変革に関わる実践者は真に関係駆動型の変化の創出が可能になります。

考察:弁証法だけでは機能しないかもしれない

弁証法は強力な思考の枠組みではありますが、それだけで十分とは限りません。弁証法を組織に導入し、人の変容を促すには、少なくとも次の2つの補助線が必要です。

1. 認識論の導入

弁証法は「動いている世界をどう捉えるか」というダイナミックな構えを与えてくれますが、そもそも「私たちはどうやって世界を認識しているのか」「どのような限界をもった主体なのか」という、より根本的な問いが抜け落ちていると、誤作動を起こします。認識論は、自分自身の“見えている世界”がどのように構成されているのかを問い返す営みです。

組織変革に関わる実践者が、自らの見ているユーザー像、課題の切り取り方、解決策の妥当性を省みるためには、「自分の見ているものは、どこからそう見えているのか?」という視座が不可欠です。弁証法に認識論が加わることで、“変化の捉え方そのもの”を問い直す力が養われます。

2. 一般教養としての人間理解

弁証法や認識論は、フレームワークとしては優れていますが、現実の人間はしばしば非合理で、矛盾し、感情的に反応します。認知バイアスもかかっています。この人間らしさに寄り添い、理解し、言語化するためには、歴史、社会学、地理、言語学、心理学、文化人類学、宗教史、あるいは小説や映画などを含む「人間についての広く深い教養」が必要です。

特に組織変革に関わる実践者という職能は、ユーザー、エンジニア、経営陣、顧客、社会など多層的な存在との間に立つ役割です。人間に対する敬意と興味、そして矛盾を抱えたまま関係をつなぐ感性が求められます。

言い換えれば、弁証法は「動的構造を捉えるフレーム」であり、認識論は「捉えている自分を見つめるレンズ」、そして一般教養は「その世界に生きる他者を理解するための語彙群」とも言えるでしょう。

これら三者のバランスがとれて初めて、弁証法は“哲学”から“実践”へと転じ、組織変革の現場で生きた道具になるのです。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?