──事業開発における弁証法

矛盾だらけの日々こそが、進化の種だった。

事業開発の現場は、迷いとズレとぶつかり合いの連続。

でも、その“せめぎ合い”こそが、私たちを深く考えさせ、次の一歩を導いてくれる。

この記事では、弁証法というちょっと難しそうな考え方が、意外にも実務に根ざしていることを、現場視点で綴ります。

「弁証法」と聞くと、少し哲学的で、抽象的な世界を思い浮かべる人が多いかもしれません。あるいは「難しそう」「うちの現場には関係ない」と思われるかもしれません。

私は思うのです。

弁証法は、現場にすでに生きている。

なぜなら、事業開発の最前線では、日々、無数の「対立」や「矛盾」が生じているからです。たとえば──

- プロトタイプを喜んでほしい vs. プロトタイプを率直に批判してほしい

- ユーザーが「いいですね」と言った vs. 本心ではなく社交辞令かもしれない

- 上司の意見も取り入れたい vs. 顧客の評価こそが全てだ

- 顧客の声を尊重したい vs. 自分たちのビジョンを貫きたい

- 早くリリースしたい vs. 品質を妥協したくない

- チームをまとめたい vs. 多様な視点を尊重したい

- データに基づいて判断したい vs. 直感や現場感覚を信じたい

- 綿密に計画したい vs. 柔軟に対応したい

- すぐに結果を出したい vs. 長期的な価値を大切にしたい

- リスクを取って挑戦したい vs. 失敗を避けて安定を求めたい

- 顧客の要望に応えたい vs. プロダクトの方向性を守りたい

- スピードを上げたい vs. チームのコンディションを優先したい

- 自由な発想を歓迎したい vs. フレームワークに沿って進めたい

こうした“せめぎ合い”の中で、プロダクトは育っていきます。

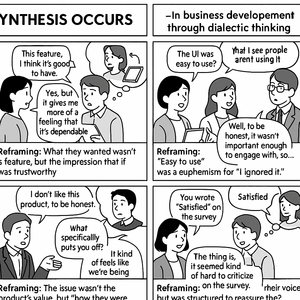

これらはすべて、弁証法的な状況です。現場はいつも「テーゼ(主張)」と「アンチテーゼ(反対意見)」の間で揺れ動きながら、葛藤し、模索しています。

そしてその中から、「ジンテーゼ(統合された新たな視点)」が、ふと、訪れる瞬間がある。

ここで大切にしたい前提があります。世界は、直線的に進歩しているのではなく、運動し、変化し、時に揺れ戻りながら、進化していくものだということです。対話や葛藤は、その運動のひとつなのです。

「問い」がなければ、気づきは生まれない

私はこれまで、事業開発やプロダクト開発に関わる多くの現場で、ファシリテーターや伴走支援の役割を担ってきました。

その中で確信しているのは、人と人との間に「対話」がなければ、深い気づきは生まれないということです。

たとえばプロトタイプを使った面談でも、ただ感想を聞くだけでは本質に届きません。違和感を見つけ、そのズレに対して「なぜそう感じたんですか?」と掘り下げる。そのとき初めて、ユーザーの本当のニーズが立ち現れてくるのです。

弁証法とは、こうした「問い直し」の姿勢そのものなのだと、私は思います。

弁証法はスキルではなく、姿勢である

「弁証法なんて、難しい」「哲学なんでしょ?」そう言われることもあります。

でも、弁証法的な姿勢は、特別なスキルではありません。むしろ、日常的に私たちが直面する“迷い”や“ズレ”に、どう向き合うかという、とても実践的な態度です。

- チームの中で意見が食い違ったとき、すぐに多数決にするのではなく、立ち止まって考える

- ユーザーの声がプロダクトの意図とズレていたとき、どちらが正しいかを決める前に、その“ズレ”に意味があると考える

こうした営みこそが、事業開発における“思考の深さ”を生み出す源泉になるのです。

さらに大切なのは、常にアンチテーゼを探す姿勢です。

現場では、無意識にテーゼ(ひとつの見方・方向性)に偏りがちです。議論が滑らかすぎるときこそ、「逆の視点はないか?」「反対意見は本当にないのか?」と自らに問いかける必要があります。

アンチテーゼは、チームを混乱させるためにあるのではなく、新たなジンテーゼを導くための大切な材料なのです。

私自身の言葉で言うなら、事業開発は、常に“ヒリヒリ感”を味わう営みだと思います。うまくいっているように見えても、どこかに小さなズレや違和感があり、それに敏感であること。そのヒリヒリ感こそが、アンチテーゼを取り込んでいる証なのかもしれません。

弁証法を実装するために──私がしていること

私は、実務で「弁証法を使え」とは言いません。言葉で教えても、実感が伴わなければ意味がないからです。私が現場で使うのは、「反対の見方をしてみよう」という問いかけです。

だからまず、問いを投げかけます。

「今、どんなことを感じましたか?」 「少し違和感があったかもしれません。その違和感、もう少し言葉にできますか?」

こうして、参加者自身の中にある“矛盾”や“未整理のもの”を丁寧にすくい上げ、少しずつ場に出していく。

そして、それらを「ぶつけ合う」のではなく、「響かせ合う」ような対話の場をつくります。

弁証法は、方法論ではなく、文化です。関係性の中で育てていくしかありません。

だからこそ私は、問いを立て、対話をつくる。その繰り返しを、大切にしています。

最後に

「矛盾を抱える」ことは、不安です。葛藤はしんどいです。

でも、そこから目をそらさず、少しだけ立ち止まり、問いを立ててみる。

そして、人と対話してみる。

その営みの中にしか、本当に新しいプロダクトも、事業も、望ましい関係も、生まれないのではないか──

私は、そう考えています。

とはいえ、やはり、弁証法そのものを理解することも必要なのではないか、と最近感じています。次回のトレーニングからは、弁証法の考え方そのものも、もう少し丁寧に紹介してみようと思っています。

──こういう姿勢そのものが、まさに弁証法的アプローチなのかもしれませんね。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

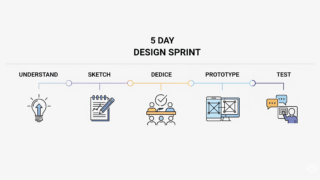

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?