Nick/野村です。最近ちらほら登場する言葉、弁証法について書いてみました。下書きを書いてから、ChatGPTで事例を追加してもらい、全体の表現の調整をしました。事例はあくまでも例ですので、真実かどうかは、ChatGPTのみぞ知る、です。

弁証法とは何か

弁証法(dialectic)とは何か──それは、単なる論争や意見交換の技法ではなく、思考を深め、世界のありように迫るための姿勢である。弁証法の根底には、「世界は、静止しているのではなく、運動し、変化し、進歩している」という前提がある。現実は固定的なものではなく、常に生成と変容のただなかにあるという世界観が、弁証法的思考の出発点となる。

矛盾と向き合う思考

私たちは日常的に、対立や矛盾に直面する。「行くべきか、留まるべきか」「攻めるべきか、守るべきか」。このような問いに、単純な正解はない。弁証法とは、そのような両極のあいだに身を置きながら、より高次の理解や実践に向かおうとする営みである。

歴史的背景と基本構造

古代ギリシャのソクラテスにその萌芽を見いだすことができるが、ヘーゲルによって体系化され、マルクスとエンゲルスにより歴史と社会の運動原理として応用された。一般的には、「テーゼ(命題/thesis)」「アンチテーゼ(反命題/antithesis)」「ジンテーゼ(総合/synthesis)」の三段階がよく知られている。たとえば「在宅勤務は生産性が落ちる」という立場と、「出社こそが時代遅れだ」という立場の対立があるとしよう。弁証法的思考は、どちらかを採るのではなく、両者の文脈と背景を吟味し、たとえば「選択的出社制」や「ハイブリッドワーク」という第三の可能性を模索することにつながる。

たとえば、「秩序が大事だ」という意見(テーゼ/thesis)に対し、「自由が大事だ」という反論(アンチテーゼ/antithesis)が出されたとする。弁証法は、どちらかを否定するのではなく、両者が前提としている価値を丁寧に引き出しながら、秩序ある自由、あるいは自由を内包した秩序という、新たな統合(ジンテーゼ/synthesis)を模索する。

この思考法の根底にあるのは、「矛盾は排除すべきものではなく、前進の原動力である」という認識である。固定的な立場に閉じこもるのではなく、対立そのものを思考の素材として捉える。そこに、弁証法の強さがある。

現代社会における意義

今日のように、多様性と分断が同時に進行する社会においては、このような視座がますます求められている。弁証法は、単なる知識ではなく、実践の哲学である。他者と向き合い、自分自身の内なる葛藤とも向き合う中で、弁証法的な思考が生きてくる。そのとき、思考は単なる情報処理ではなく、世界と関わる「行為」へと転じるのである。

弁証法の対象

では、弁証法は何を対象に用いられるべきなのか。

弁証法における「世界」とは、自然、社会、そして精神(人間)。したがって、それは単なる思考の枠組みではなく、自然界の運動、社会の変化、人間の意識と内面にまで及ぶ広大な対象を想定している。言い換えれば、世界に存在するあらゆる現象──物質的であれ関係的であれ観念的であれ──は、弁証法の対象として、置かれうるのである。答えは単純ではないが、原則として「複雑で、多面的で、矛盾を孕むもの」すべてがその対象となる。たとえば、個人の内面における葛藤──理想と現実、欲望と倫理、愛と怒り──といった心の複層性に、弁証法は有効である。それは精神分析の領域とも接続する。

また、組織運営や政策決定といった社会実践の場においても、弁証法は役立つ。利害が衝突し、短期と長期の視点が交錯し、正義と効率が拮抗する状況においてこそ、両義的なものの中に解を探る弁証法的態度が求められる。

さらには、文化・歴史・宗教といった人間の営み全般も、弁証法の対象となりうる。伝統と革新のはざまで揺れる社会、信仰と合理主義の間に立つ個人。これらはすべて、静的な解答ではなく、動的な理解を要する領域である。

弁証法が向き合うべきものとは、決して「解ける問題」に限られない。むしろ、「解けないかもしれない問い」を根気強く手放さずに考え続ける、その態度にこそ弁証法の本領がある。言い換えれば、世界の複雑さを単純化せずに受け止め、その中で自らの立ち位置を見出そうとする営み──それが、弁証法の対象であり、また実践の場でもあるのである。

弁証法はどう役に立つか

では、弁証法は私たちにとって、具体的にどのように役に立つのだろうか。

第一に、弁証法は「単純化への誘惑」から私たちを守る。現代社会は、即断即決、白黒二元論、SNS的断定に満ちている。そうしたなかで、複数の立場を併せ持ち、簡単には割り切れない問いを抱え続けることには、大きな意味がある。弁証法は、その態度を知的に支える方法論である。

第二に、弁証法は「関係性の思考」を可能にする。ある意見や立場が正しいかどうかではなく、それが他とどう関係し、どのような条件のもとで成立するのかを問い直す。これは、教育・対話・政治・看護・経営・マネジメントなど、あらゆる人間関係の実践に深くかかわる力である。

第三に、弁証法は「自らを捉え直す視点」を与える。他者との対話のなかで、自分自身の思考も揺さぶられ、相対化される。これは不安定さを伴うが、それによってこそ、思考は硬直から解放され、生きたものとなる。

こうして見てくると、弁証法とは、特定の技法でも思想でもなく、「問い続ける力」であり、「矛盾を受容し、矛盾とともに思考し続ける構え」である。すぐには結論の出ない状況、複数の正しさが衝突する場面、そこで立ち止まり、考え続けること。弁証法は、その営みを支える沈黙をともなう思考の方法である。

弁証法の修行がもたらすもの

では最後に、運動し、変化し、進歩する世界において、弁証法を強化することによって、私たちは何を得ることができるのだろうか。

それは、単に「柔軟な思考」や「共感的な態度」にとどまらない。変化を恐れるのではなく、その只中に身を置きながら、自らの位置を問い続ける強さ。多様な声を聴きながらも、自らの軸を失わない深さ。状況に押し流されるのではなく、状況とともに生成される新たな意味を掴み取る敏感さ。そうした資質が、弁証法的思考の鍛錬を通じて育まれる。

混沌とした時代において、安易な正解を求めるのではなく、問いを耕しながら生きること。それは決して弱さではない。むしろ、それこそが、知の成熟であり、人間的な持続可能性の根である。弁証法は、その力を私たちの内に耕し、変化する世界と共にあるための、静かでしなやかな知の技術である。

弁証法の実践事例

実際に、「解けないかもしれない問い」に弁証法が適用され、一定の解に到達した事例はいくつも存在する。

たとえば、南アフリカにおけるアパルトヘイト廃止後の「真実和解委員会」はその一例である。被害者と加害者が対立するなかで、「正義を貫くべきだ」という声と、「国家再統合を優先すべきだ」という声が鋭く衝突した。弁証法的アプローチが採られたのは、そのどちらもが正しく、同時にどちらか一方では不十分であったからだ。最終的に採られた「赦しと記憶の共存」というジンテーゼは、単なる妥協ではなく、対立を越えた第三の地平への跳躍だった。

また、日本における高度経済成長期の都市計画においても、開発か環境保護かという構図がしばしば対立を生んだ。これに対して「環境共生型開発」という概念が登場し、持続可能性を軸に再設計されていったプロセスも、弁証法的転回の事例といえる。効率と倫理、進歩と保存という一見相容れない価値観のあいだに、新しい意味づけが生まれたのである。

さらに、精神医療の分野においても、かつては「症状の除去」を最優先とする医学モデルと、「意味を問う」心理療法モデルが対立していた。今日では、「回復(リカバリー)」という概念のもとに、症状の軽減と生の意味の再構築を統合する試みが進んでいる。ここにもまた、弁証法の応用が見てとれる。

これらの例に共通しているのは、「どちらが正しいか」ではなく、「両者の張力(tension) の中で、より開かれた解を模索する」姿勢である。弁証法は、世界を分断ではなく生成の場として見るまなざしを、私たちに取り戻させるのである。

結びにかえて

この文章を読んで、「弁証法に力を入れることで、状況が進歩するならやってみたい」と思う人もいれば、「とてもじゃないけど面倒でやっていられない」と感じる人もいるかもしれない。その両方の声を受け入れ、その先にある問いを見失わずにいること──それこそが、この記事の意図である。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

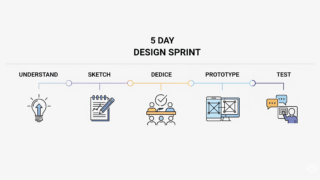

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?