伝わらないのは、言葉の問題じゃない。

ダイアローグを通じて、関係の質を変えていく——その実践と思考のエッセンスを、現場からお届けします。

「ちゃんと話しているのに、伝わらない」と感じたら

野村です。職場でも、家庭でも、対話している“つもり”なのに、なぜかうまく伝わらない。そんな経験、ありませんか?

ダイアローグは、「伝える」技術ではなく、「関係をつくる」実践です。 この記事では、私がこれまでに実践してきたダイアローグのエッセンスと、すぐに取り入れられる工夫を紹介します。

ダイアローグとモノローグの違い

モノローグ(独白)は、自分の中にある考えをそのまま外に出す営みです。相手が誰であれ、言いたいことを言って終わり。つまり、一方的で、相手に無関心な、他人事の語りです。もちろん、それ自体が悪いわけではありません。

モノローグの例:

- つまらない講義:偉い先生による、一方的で長時間の講義を、黙って座って受講する。

- 保護者会:まるでまとまりのない、途中で、「だからね」「つまりね」「でも」が何度も入るような、保護者のおしゃべりを聞かされる(自分の意見はほぼゼロなのに長い)。

- 部長提案:部長に時間をかけて資料を作り、提案したのに、理由も無く、「却下」と言われる。

しかし、ダイアローグ(対話)はまったく異なる営みです。 相手の言葉を受け取り、自分の中で反応し、また返す。そこには「関係をつくる力」と「自己をひらく意志」が求められます。

ダイアローグの例:

- カウンセリング:カウンセラーが、ゆっくりと発話し、自分の話を黙って頷いて聴いてくれる。沈黙の時間も心地よく感じる。

- 何気ない雑談:仕事仲間と、久しぶりにゆっくり雑談をしていたら、突然、二人に新しいアイデアが生まれた。

言い換えれば、“話すこと”よりも、“相手を観察すること、相手の話を聴くこと(受容すること)”のほうが大切なのです。

ダイアローグとは、双方向であり、相手に関心を向けるものであり、「自分事」とした発話が連続する場です。 それは、「あなたがどう思っているか」に耳を澄ませ、「私はこう感じた」と返すことの連なりです。

実践から見えてきた、ダイアローグのエッセンス

では、どうすればこの“ダイアローグの場”を実際に作っていけるのでしょうか。 私自身が積み上げてきた経験から、実践する上でのいくつかのルールを紹介します。

どれも簡単そうに見えて、実践するには意識と訓練が必要です。

相手の言葉に被せない

話の途中で「ああ、それ知ってる」「それってこういうことでしょ」と口をはさむと、相手の思考の流れは断ち切られます。

自分が話す前に、一呼吸おいてみる。相手の言葉がどこに向かおうとしているかを、最後まで待ってみる。これは技術ではなく、「相手を信頼する姿勢」です。

また、相手の言葉が終わらないうちに被せてしまうというのは、発話を意識下に置いていない、ということでもあります。 ダイアローグでは、すべての発言を意識的に行うことが求められます。

(もちろん、相手が地名を間違えているとか固有名詞を言い間違えているときに正すのは、大人としてやるべきことです)

笑わず、うなずく

笑いには、空気を緩める効果もありますが、語り手の真剣さや内省を断ち切ることがあります。

だから私は、うなずくだけにしています。小さく、深く、黙ってうなずく。それだけで、語る人の思考は進み、場が静かにあたたまっていきます。

否定せず、肯定から始める

たとえ自分と違う意見でも、まず「なるほど」と受け止める。そして、「私はこう思う」と返す。

反論ではなく、“拡張”として意見を差し出す。それが、ダイアローグを壊さず、むしろ深める鍵になります。

そもそも、相手と私が本当に同じ意見になる、などということはありません。人間の認識というものは、そういうものだからです。 であるならば、「相手の考えは相手の考えとして否定せず肯定し続ける」姿勢を持つべきです。

率直である

たとえば、事業開発での対立や、個人的な悩みの告白など、少々シリアスなダイアローグが起きることがあります。その時には、丁寧に、率直に、「私の意見」を伝えます。ここまでのステップを実践していれば、指示的、命令的になることは無いでしょう。相手が受け入れやすい言葉で、率直に伝えます。

忖度や、配慮し過ぎや、気遣いし過ぎは、不要なのです。

Sympathyを求めない、下手に共感を目指さない

ダイアローグは、相手との同意がゴールではありません。 そのためには、Sympathy(共感)よりもEmpathy(共鳴)を目指します。

Sympathyとは、「相手の感情をコピーしてしまったような同意」。Empathyとは、「私は、あなたの気持ちはわかります」と伝える姿勢です。

あなたはあなた、私は私。この違いを尊重しながらも、共に何かを見つけ出そうとするプロセスこそが、ダイアローグの目的です。 異なる意見を並べ、その先にあるものを掘り出す。それはまさに、弁証法的な営みなのです。

意識的な発話

普段の「無意識なおしゃべり」ではなく、「意識的な発話」を行っていきます。そのため、心掛ける点があります。

まず、普段よりゆっくり話すようにします。一呼吸おいてから、話す。 次に、短く話す。話し始めると蕩々と10分話してしまう人がいます。そうではなく、少し短めに話すようにします。

一つのコツとして、「私は」と、最初に言ってみるという方法があります。普段、自然な状態で、「私は」から話を始めることは少ないと思います。敢えてそうすることで、考えてから話す、ということが出来るようになります。

「さん」をつけない

「○○さん」という呼び方は、礼儀であると同時に、無意識のうちに上下関係や距離感を生みます。

私はあえて「さん」をつけません。つまり、呼び捨てにしよう、ということです。下の名前で呼び捨てにする、あるいはニックネームをつけます。実際、各種ワークショップでは、冒頭に「Nickと呼び捨てにしてください」と宣言しています。

呼び捨てるのではなく、関係を“水平に保つ”ための意図的な実践です。語源をたどれば、「さん」は「様」に由来します。つまり、敬称であり、序列や遠慮を含んでいます。

できる限りフラットな関係から始めることで、安心して話せる場が生まれます。

ダイアローグは連続する

ダイアローグは、連続して行います。意識的な対話ですから、疲れます。1対1だと45分くらいが集中力の限界でしょう。

その間、基本的には、話題を連続させていきます。もちろん、「そういえば」という前置きで関連する話題に行く事はあります。しかし、全く違う話題に突然飛んでいくことがないように、気をつけます。

ダイアローグは、関係づくりの土台になる

対話が機能していないモノローグなチームは、すぐにわかります:

- 沈黙が多い

- 誰かがずっとしゃべっている

- 会話が「報告」と「評価」でしかない

一方で、ダイアローグが息づいているチームでは:

- 誰もが話し、誰もが聴いている

- 発言に「目的」ではなく「思い」が含まれる

- 違いを楽しんでいる

こうして多様な意見がそれぞれ出てくる場、多声的な場が、ダイアローグ出来ている状態です。

関係性の質は、対話の質と比例します。 そしてその対話の質は、「姿勢」と「ルール」で育てることができるのです。

最後に

私は「ダイアローグを使いなさい」とは言いません。実際の現場では、そんな言葉を出すだけで引かれることもあります。

だから、私は行動で示します。

自分だけは、ダイアローグを継続する!

まずは、自分がやってみる。そして、「誰でもダイアローグすることができるよ」と、選択肢を提示する。

今日からできることは、きっとあるはずです。 たとえば──

- 呼び方を変えてみる

- うなずくだけにしてみる

- 最後まで話を聴いてみる

あなたのまわりでも、ダイアローグをはじめてみませんか?

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

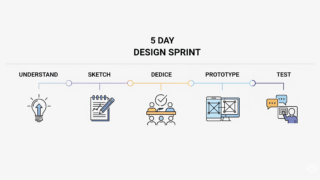

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?