前回は、ダイアローグが困難に感じられる4つのタイプと、それぞれとの関係構築における基本的な姿勢について整理しました。

今回はその続編として、こうした相手と「さらに関係を深めていく」ために、私たち自身がどのような工夫を重ねていけるのかを、より具体的に考えていきます。

特に、以下の視点に基づいて展開していきます:

- 言葉にならない情報をどのように受け取るか(ノンバーバルの読み取り)

- 相手のペースに合わせた応答と“沈黙”のデザイン

- こちらの自己開示とリスクテイクのバランス

- 「共有する時間」「感情の変化」を意図的に設計する

- 答えにくい質問を避け、問いの質を見直す

- 関係性のフェーズに応じた期待値の調整

これらは、特別な技術ではありませんが、意識的に取り組むことで、ダイアローグの「質」を深め、信頼関係の基盤を育てていく手がかりになります。

以下、それぞれの視点について簡潔に要点を整理します。

ノンバーバルの読み取り

言葉以外の情報、すなわちノンバーバルな要素――表情、視線、声のトーン、姿勢、呼吸のリズム、手の動き、沈黙の間合い――は、ダイアローグにおいて非常に多くのことを語ります。

私たちは、言葉を使って論理的な意味を伝えようとしますが、人の本音や感情の動きはむしろ“言葉にならないもの”にこそ表れます。

例えば:

- 相手がうなずいていても、目が泳いでいたら本心では同意していないかもしれない

- 質問に対して目が左右に泳いだり上を向いたりするなど、不自然な眼球の動き(いわゆるアイアクセシングキュー)が見られる場合、思考が混乱している可能性がある。これは、視線の方向と脳の活動の関連性を読み取るもので、たとえば目を左上に向ける場合は「過去の映像記憶」を検索している可能性があり、右下を向いた場合は「内的な感情反応」を処理しているとも言われます。ただし、個人差が大きいため、断定的な解釈ではなく“観察の補助線”として扱うことが重要です。

- 話しながら突然腕を組む動作が入ったとき、防衛的な心理状態に切り替わったサインかもしれない

- 声が少し震えていたら、不安や迷いが背景にあるかもしれない

- 同じ言葉でも、柔らかく言うのと早口で言うのとでは、伝わる印象が大きく異なる

こうしたノンバーバルなシグナルに注意を向けることは、「相手の言葉の裏にある状態に関心を持つ」という姿勢のあらわれでもあります。

また、自分自身のノンバーバルもまた、対話の質を左右します。相手が話しているときの表情、相づち、姿勢の傾け方、タイミングの取り方。これらが「あなたに関心がある」「ちゃんと受け止めています」というメッセージとなり、言葉よりも強く相手に届く場合もあります。

意識的に次のようなことを実践してみるとよいでしょう:

- 相手の顔色や動作の“変化”に注目する

- 言葉と態度にずれがあるときは、無理に意味を決めつけず様子を見守る

- 自分のトーンや間合いを相手に合わせることで、リズムの“共鳴”をつくる

ダイアローグにおいては、ノンバーバルのやりとりも「共に場をつくる」重要なプロセスです。それは、聞く・話す以前に、“同じ空間にいる”という信頼の土台を形づくる行為でもあるのです。

応答と沈黙のデザイン

私たちの日常的な「お喋り」では、沈黙は避けるべきものとして扱われがちです。特に、階層構造の強い組織内の会議では、沈黙が「何か言わなければいけない」「何も言えないのはまずい」という暗黙のプレッシャーと結びつき、恐怖や緊張の原因にもなります。

このような社会的前提のなかで、私たちは“沈黙=不安定”と感じやすくなっています。

しかし、ダイアローグの場では沈黙を恐れる必要はありません。沈黙は決して「欠けている」状態ではなく、「まだ言葉にしていない何かが存在している」状態です。

私たちができるのは、「沈黙していても大丈夫である」という空気をつくることです。焦らず、遮らず、構えずにそこに“ともに在る”こと。それが沈黙を安心に変えていく土壌になります。

実践的な工夫として、次のような手法が挙げられます:

- 相手が話し終えるまで決して言葉を被せず、最後まで聴く姿勢を保つこと

- 応答の際には、一呼吸置いてから話し始めることで「考えてから話している」印象を与える

- 敢えて沈黙を続けてみることで、「こちらは焦っていない」「あなたのペースを尊重している」という非言語的メッセージを届ける

- 「何か言わなければいけない」という空気をつくらず、共にその場に“静かにいる”ことを肯定する

これらは決して受け身の態度ではなく、相手を穏やかに“対話の場”へ誘導するための積極的な構えでもあります。

このような応答の設計によって、相手は「急かされていない」「評価されていない」と感じ、安心して自分のペースで言葉を紡ぐことができるようになります。

自己開示とリスクテイク

安心を育む自己開示のポイントは、「私が感じたこと」「私が考えたこと」「私が気づいたこと」を丁寧に言葉にすることです。事実や意見の押し付けではなく、自分の内面の動きをそのまま差し出すことで、相手は“評価されることなく存在してよい場”であると感じやすくなります。

たとえば:

- 「今の話を聞いて、私は少し寂しさを感じました」

- 「私はその時、こういうふうに考えていました」

- 「さっきの言葉で、自分の中にある大事な感情に気づかされました」

このような自己開示は、相手に安心を与えると同時に、ダイアローグの深度を少しずつ深めるきっかけにもなります。

それが、ダイアローグを深める自己開示のあり方です。

リスクテイクとは、単に勇気を出して話すことではなく、「この言葉がどのように受け取られるかは分からないけれど、それでも対話のために差し出す」という、ある種の信頼行為です。信頼が前提として“ある”から話すのではなく、話すという行為によって“信頼を築こうとする”姿勢とも言えます。

ただし、リスクの取り方には段階があります。場の空気や関係性の成熟度に応じて、小さな開示から始め、相手の応答を見ながら徐々に踏み込んでいくことが肝要です。どんなに相手を信頼していても、タイミングを間違えればその開示は誤解や負担につながりかねません。

ダイアローグにおけるリスクテイクは、「話す内容」以上に「話す意志」そのものに価値があります。言葉を選びながら、なおかつ自分を引っ込めすぎず、関係性のなかに一歩差し出してみる——その行為が、相手の心に小さな安心の種を蒔くのです。

「時間」と「感情の変化」を設計する

1回のダイアローグ、たとえば2時間という時間枠を前提とした場合、その全体をどのように構成するかは非常に重要です。関係性の深まりは偶発的に起こることもありますが、多くの場合、意図を持った「時間の設計」によってその土台がつくられます。

特に意識すべきなのは、「感情の動きには段階がある」ということです。冒頭からいきなり核心的な話題に入ろうとすると、相手に緊張や警戒を与えてしまうことがあります。逆に、終始雑談にとどまってしまえば、伝えたかったことに辿りつけないということも起こります。

理想的には、次のような“時間配分の感覚”を持つとよいでしょう:

- 最初の30〜45分は「緊張をほぐすための雑談」や「軽い近況報告」。ここでは“話す内容”より“場の空気”を整えることが主目的です。

- 中盤(45分〜1時間半)は、「少しだけ深いテーマ」や「本題の手前にある問い」について語る時間。ここで徐々に内面にアクセスできる感触が育っていきます。

- 最後の30分程度で、ようやく「伝えたいこと」に触れる。すでに場の温度が上がっていれば、たとえ難しい話題でも受け止められやすくなっています。

- 終わり際には、「感情を整える」時間も設けておくとよいでしょう。重たい話題の直後に解散してしまうと、余韻が不安定なまま残ることがあります。最後に少しだけ軽い話に戻すことで、安心感とともにその場を閉じることができます。

このように、ダイアローグは“単に順番に時間を消費していくもの”ではなく、“感情の流れを含めて設計される場”です。

また、時間配分における中盤——「本題の手前にある問い」を扱う場面では、相手の内面が少しずつ動き始め、自らの考えや選択肢を言葉にし始めることがあります。この段階で急いで結論や助言を与えようとせず、問いを丁寧に共有しながら「選ぶ自由」を相手に委ねることが重要です。

そのような場面では、結果としてこちらが何かを伝えようとしなくても、相手が自発的に最も望ましい選択肢を見出すこともあります。ダイアローグとは、「相手の考えを変えること」ではなく、「相手自身が内面の動きに気づき、選び取っていく過程に並走すること」でもあるのです。瞬間的なやりとりの質だけでなく、「この時間全体がどんな体験として残るか」に意識を向けてみると、関係性のなかに新たな信頼の層が生まれてきます。

答えられない質問を避ける

ダイアローグの中で、私たちはしばしば「質問すること」が有効だと考えます。たしかに、適切な問いは相手の思考を促し、関係性を深めるきっかけになります。

しかし、すべての質問が歓迎されるわけではありません。とりわけ、相手が自分の感情や経験を整理できていない段階で「答えを求めるような質問」をすると、相手にプレッシャーや戸惑いを与えてしまうことがあります。

たとえば:

- 「それってどうしてそう思ったの?」

- 「で、結局あなたはどうしたいの?」

- 「もっと早く言ってくれたらよかったのに」

こうした問いは、内容として悪くなくても、タイミングや文脈によっては“詰問”として受け取られる可能性があります。

家庭や職場といった日常的な場面では、こうした「答えにくい質問」が日常的に交わされています。たとえば、家庭でよく聞かれる「今日、学校どうだった?」という問いは、一見親しみや気遣いに見えて、実は非常に抽象的で答えようのない“最悪の質問”の典型です。問われた側にとっては、「何をどのくらい話せばいいのか」が見えず、結果として「別に」「ふつう」といった短い返答で終わってしまいがちです。

同様に職場では、「なんで○○○○なんだ?」という問いかけが頻繁に行われます。これは一見、原因究明や状況確認のように見えて、実際には責任を一方的に追及する圧力になっていることも多く、対話の入り口を閉ざしてしまいます。

これらの問いは“問いの形をしたメッセージ”であって、本来の意味での対話的な問いかけとは異なります。

答えられない状態にある相手に対しては、「問いを投げない」こともまた優しさです。

あるいは、問いを投げかけるにしても、以下のように工夫することができます:

- 「これは無理に答えなくていいんだけど…」

- 「今はまだ言葉になっていないかもしれないけど、いつか話せそうだったら教えてね」

- 「それについて、あなた自身はどう感じてると思う?」(※明確な答えを前提にしない)

ダイアローグにおける問いは、相手を“揺さぶる”ものではなく、“寄り添う”ものでありたいものです。

関係フェーズごとの期待値調整

人との関係は、出会ってすぐに深まるものではありません。信頼が育つまでには時間が必要であり、その時間の中で「どれくらいのことを、どのように伝えるか」は慎重に見極める必要があります。

ダイアローグにおいても、相手との関係フェーズに応じて、こちらの期待やアプローチを柔軟に調整する視点が求められます。

たとえば、まだ関係が浅い段階では、“相手を理解しようとすること”よりも、“まずは尊重して接すること”を大切にします。この時点で過剰に共感しようとしたり、個人的な価値観を重ねすぎると、かえって距離を感じさせてしまうことがあります。

逆に、関係が深まってくるにつれて、相手が自分の価値観や思考の癖、感情の扱い方を見せてくれるようになります。そうした変化に応じて、こちらも語る内容の深さや量を調整していくことが、信頼を育てるうえでの“自然な呼吸”となります。

また、相手の変化をすぐに期待しすぎないことも大切です。ダイアローグは「その場で解決する」ためのものではなく、「ともに考え続けられる関係性」を築くことが目的だからです。

一回ごとのやり取りではなく、ダイアローグはそもそも“一時的な対話のためのテクニック”ではなく、“継続し続けるプロセス”であるという視点を持つことが大切です。

「この人と、どんなふうに対話を重ねていきたいか」という長期的な視点に立つことで、過度な期待や焦りから自由になり、より穏やかで持続可能な関係を育てることができるのです。

※ 一部の記述には、対人支援・心理学・マインドフルネス・非暴力コミュニケーション(NVC)などの領域からの影響が含まれていますが、出典のある学術的記述ではなく、筆者の実践的な知見をもとに構成しています。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

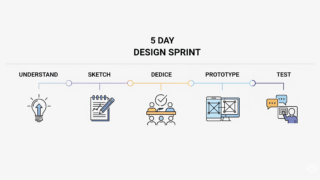

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?