Nickです。ダイアローグ入門ワークショップを9月、10月と開催します(企業内研修)。徐々に、自分の脳をダイアローグにシフトさせています。

コミュニケーションを観察する

今、飯能の喫茶店にいます。時々この店を利用しています。店内より外が明るすぎるので本を読むには適していませんが、モニター越しの仕事はできます。いい環境です。いつものMacBookproで長時間仕事ができます。そして、この店は、地元の常連客が、カウンターで話をしていることがよくあるのです。今日はそれを観察します。

地元の老人2人がカウンターで語り合っています。なかなか興味深い内容です。ラジオ深夜便で聞いた話とか、結構面白い。そして、会話を重ねながら、話題がどんどん移動していきます。お店のスタッフも巻き込んで、楽しそうです。今は隣町に行ったことがあるか?という話題が出てます。「行ったことないねぇ」という声が聞こえてきます。隣町って秩父の話でした。地元過ぎると行ったことが無いということのようです。さておき、スタッフも巻き込んで多声的な場が形成されています。

全体的に感情はクリアですね。誰かを羨んだり、妬んだり、怒ったり、ということはありません。感情的に安定しているコミュニケーションです。逆に、馬鹿笑いもありません。これも安定していることに繋がっています。

話し方は、比較的ゆっくりです。聞いていて嫌な感じはしません。

これはダイアローグか?

残念ながら、ダイアローグではないのです。20分ほど話を聞いていますが、わりと「被せる」のです。相手が話し終えないうちに相づちを打つ人が居ます。基本的には同意しているけど、でも、「相手の話を聞いちゃいない」ということでもあります。ダイアローグが成立している場合、相手の言葉が終わらないうちに被せることはありません。被せない、ゆっくりとした対話。これはダイアローグに必要な条件です。感情的に安定しているのは良いとしても、被せるのは、意識的に避けなければなりません。

あ、1人居なくなってしまいました。よく喋るほうの人が、残っています。

話を元に戻します。次に言えることは、「聞いた話」が大半であるということ。つまり、情報提供をしているだけなのです。「最近、XXXが流行っているらしいよ」「XXXっていうのは・・・・」と、ラジオ深夜便のネタを話しています。内容それ自体は、とても面白いのですが、単なる情報提供に終始しています。聞いた話、それ自体は、必要なことではありますが、ダイアローグではありません。大切なことは、その情報に対して、「私が感じたこと、考えたこと、気付いたこと」を話すこと、また、それに対して「私が感じたこと、考えたこと、気付いたこと」を返すこと、です。

沈黙が訪れています。沈黙は、ダイアローグには必要です。沈黙があり、そして、続いていくことが大切です。

あ、新しいお客さん(女性)が登場です。カウンターに座り、元気よく話し始めました。さっきの老人は黙っています。この女性は割と早口で話します。早口だと、やはりダイアローグではなくなっていきます。意識的に、落ち着くこと、それが大切です。

そしてまた老人がスタッフと話しています。やはり話す速度が違う。あ、女性は注文して出て行ってしまいました。あとで取りに戻るようです。慌ただしいようです。早口だった理由がなんとなくわかります。慌ただしい、これも、ダイアローグを破綻させます。

おしゃべりはダイアローグではない

少しまとめてみましょう。世の中には、「意識せず、考えず、オートマチックに喋る」という人が居ます。こういう人達は、主語が省略されていたり、話が飛んだりします。典型的なダイアローグができない人、です。自分が意味不明な日本語を喋っているという自覚もありません。「今日学校どうだった?」というような言葉を発することができてしまう人、ですね。本当に聞きたいことは、「あなたは、今日、学校で、どのような経験をしたか?」であり、子供は「どのような」を答えることは難しいので、「今日、学校で、あなたにとって、一番面白かったことは?」「今日、あなたは学校で最初に誰と話した?」みたいなところから会話をスタートする必要があります。「どうだった?」というのは、「どう」を拡大利用し過ぎています(英語にしてみればわかります)。「意識して、考える」という習慣そのものが欠落している可能性もあります。

・・・と、悪者のように書きましたが、実際の所、殆どの人が、日常的には、そのように「オートマチックにおしゃべり」しています。普通にそこら中で観察できる現象です。ただ、今日の老人は、それより少しだけマシなように感じられました。相手に被せるものの、話している自分を調整しているように感じられたのです。途中で変える相手の事情や、店のスタッフの忙しさなどを観察しつつ、話しかけていたからでしょうか。

じゃあどうすればダイアローグになる?

基本は次の3つです。

- 意識をしっかり相手に向ける

- 打ち切ろうとせず双方向の対話を継続する

- 話題を自分事として扱う

しかし、これだけでは十分ではありません。

- 感情を安定させ続ける

- 自分の感情の揺れを認識し、安定させる(抑制するのではなく、オープンに安定させる)。

- 発話

- 意識的に考えてから発話する

- 主語をつけて発話し始める

- 話す速度を調整して発話する

- 私が感じたこと、考えたこと、気付いたことを、話す

- (自分を含めた)状況をメタ的に観察し続ける

- 相手(と、自分)の感情、息づかい、言葉の長さ、言葉の速度など

- 馬鹿笑いや、言葉を被せることが起きていないか?

- 黙ってしまっている人が居ないか?

- 誘導

- 相手の感情状態、意識、話し方を、指示することなく、自分の話し方を変えることで、誘導する

- 姿勢、呼吸を合わせること、頷き、相手の言葉を使うなどで、ラポールへ誘導する

誘導あたりからはかなり高度になってしまいますが、その手前までなら、比較的簡単に実現できるでしょう。私のワークショップでは、2時間〜3時間程度で、メタ的な観察まで体感的に理解することができます。

静寂

先ほどから題材にしていた老人は、店を出ました。スタッフに濃厚に感謝を伝え、手を振りながら去って行きました。このあたりが、飯能らしさとも感じます。

慌ただしい女性も、すぐに戻ってきて、商品を手に帰っていきました。仕事の合間なのでしょう。

そして、全てのダイアローグが終了してしまいました。

私の場合、他者の話している言葉が、とても耳に入ってきてしまうのです。誰かの話をついうっかり聞いてしまいますが、できれば静寂が楽ですね。私にとって、音のない世界、あるいは言葉の無い世界が、楽です。逆に言えば、普段、言葉に注意を向けすぎている、観察し過ぎているのかもしれません。

プロダクトマネジメントも、プロジェクトマネジメントも、ダイアローグも、根底の部分で必要なことは、「観察」です。私の場合は言葉(音)ですが、自分の得意な器官を使って、観察しましょう。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

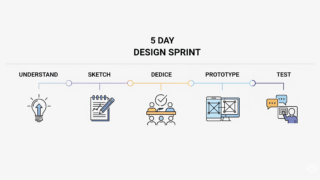

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?