野村です。ある人から、アンケートや面談(インタビュー)の方法論について問われました。弁証法を役立たせる方向で回答してみたいと思います。事業開発って、弁証法が本当に役立つのです。

──「矛盾」と共に進む事業開発の思考法

はじめに

事業開発において、もっとも難しいのは「何が課題なのかよく分からない」状態と向き合うことかもしれません。

インタビューもした、データも揃っている、フィードバックももらった。けれど、違和感は消えない。

仮説を立ててみても、なにかが決定的に足りていない──。

このとき、よくやりがちなのが「解決」に急ぐことです。

しかし実際には、“解決を急がないこと”こそが、課題の本質に近づく唯一の道であることがあります。

ここで有効なのが、弁証法的な問いの持ち方です。

弁証法とは?:対立と生成の運動

弁証法(Dialectic)とは、異なる立場や意見、矛盾する価値観がぶつかり合うなかで、

新しい理解や意味が“生成される”運動のことを指します。

この考え方には3つの基本構造があります。

- テーゼ(Thesis):ある立場、前提、見方

- アンチテーゼ(Antithesis):それに反する立場、違和感、矛盾

- ジンテーゼ(Synthesis):両者の対話と緊張を経て、生まれてくる“より広い理解”や“新しい意味”

ジンテーゼは、どちらかに折れることでも、うまく間を取ることでもありません。

むしろ、矛盾や違和感をすぐには解決せず、そのまま見つめ続けたときにだけ──

あるとき、ふと「そうかもしれない」と訪れるような、新しい理解のかたちなのです。

ジンテーゼとは、「内面の統合」ではなく「対話の中で起こる現実のリフレーミング」

ジンテーゼという言葉には「統合」という訳語があてられますが、それは個人の中で「納得できた」ことを意味するわけではありません。

むしろ本質は、対話のなかで、世界の見え方そのものが“再構成される”ような瞬間にあります。

これは、社会構成主義的な考え方──「意味は関係のなかで構成される」という視点とも深くつながっています。

「課題」や「ニーズ」もまた、ユーザーの内面にあらかじめ存在するものではなく、

私たちがその人と関わり、語り合い、矛盾に耳を澄ますなかで、立ち上がってくるものです。

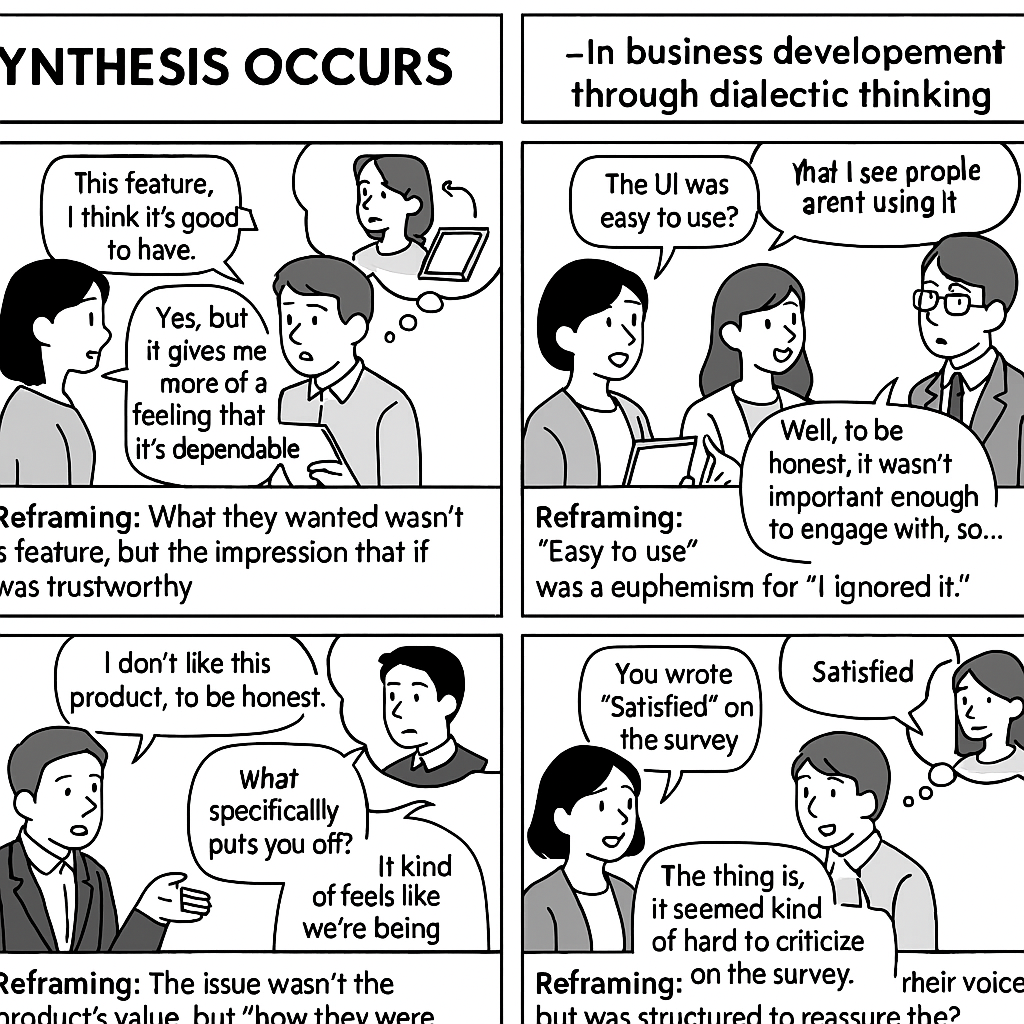

事例で見る「ジンテーゼ=リフレーミング」の瞬間

──語りと矛盾のあいだに、意味が立ち上がる

1. ユーザー:「この機能、あった方がいいと思います」

しかし、実際にはその機能はまったく使われていなかった。

対話の断片:

PM:「この機能、便利だと思ってくださったんですよね?」

ユーザー:「うん、あった方が“安心”できるかなって」

PM:「安心……って、実際にはどういう場面ですか?」

ユーザー:「いや、実際に使うかはわからないですけど……。なんとなく“あるとちゃんとしてる感じ”がするんですよ」

リフレーミング:

→ 欲しかったのは機能ではなく、「信頼できそう」という印象だった。

→ UXの問題ではなく、“心理的な関係性”が主題だった。

2. UIが「わかりやすい」と言われたが、使われなかった

「分かりやすい」はポジティブな評価ではなかった。

対話の断片:

PM:「UIどうでした? わかりにくいところありました?」

ユーザー:「いや、すごくわかりやすかったですよ(にこり)」

PM:「わかりやすいけど、あまり使われてないみたいで…」

ユーザー:「あぁ…正直、あそこまでちゃんと見るほどの内容じゃないと思ってたんです」

リフレーミング:

→ 「わかりやすい」は「重要性がないからスルーした」の婉曲表現。

→ 意図しない場所で信頼を失っていた。

3. ステークホルダー:「今の仕組みで問題ないです」

でも、後に「現場では不満が出てる」と漏らした。

対話の断片:

PM:「じゃあ今の流れで特に問題はない感じですか?」

部長:「うん、私はそう思ってます」

PM:「現場からの反応はどうです?」

部長:「まぁ…ちょいちょい文句はありますけど、どこでもそういうのありますよね」

リフレーミング:

→ 表面的な「問題ない」の裏に、「どうせ変わらない」という諦めが潜んでいた。

→ 表現を変えることより、対話の信頼を再構築することが次のステップだった。

4. ユーザー:「正直このプロダクト、好きじゃないです」

しかし話し合う中で、プロダクト自体の方向性には共感していたことが分かった。

対話の断片:

ユーザー:「使いたいかって言われると、ちょっと…」

PM:「率直にありがとうございます。何が一番引っかかってますか?」

ユーザー:「……なんか、“利用される側”みたいに感じちゃうんですよね」

リフレーミング:

→ プロダクトの価値は問題ではなく、「自分がどう位置づけられているか」の問題だった。

→ ここから「共につくる」「フィードバックを受け取る場」を加えた関係設計へ。

5. プロトタイプが使われなかった。けれど一点だけ熱く語られた

対話の断片:

PM:「あまり使ってもらえてなかった印象があるんですが、何か気になる部分は?」

ユーザー:「うーん、でも“あの比較画面”は、ちょっと良かったです」

PM:「どのあたりが?」

ユーザー:「こっちの選び方に“合わせてくれてる”感じがして、なんか気が楽だった」

リフレーミング:

→ 「刺さらなかった」ではなく、「部分的に深く共鳴した」体験があった。

→ そこから新しい導線と価値の設計が始まった。

6. アンケート:「満足している」→ 利用されない

対話の断片(自由記述後のフォロー面談):

PM:「“満足”と答えてくださってますが、実際あまり使っておられないようで…」

ユーザー:「あぁ、アンケートって、なんか悪く言いにくいじゃないですか(笑)」

PM:「本音を言うとどうでした?」

ユーザー:「正直、“何がしたかったのか”がちょっと分からなかったです」

リフレーミング:

→ アンケートは「ユーザーの声」ではなく、「事業側が安心したい数字」を得る構造になっていた。

→ 定量では拾えない“わからなさ”に踏み込むことで、問い直しの設計が始まる。

このように、「語り」と「行動」や「反応」のズレに敏感であること、

そしてそれを“誤解”や“拒否”として処理せずに対話を続けることで、

まったく新しい意味が、思いもよらないところから立ち上がってくる。

これが、事業開発における「ジンテーゼ=意味の生成」が起こる瞬間です。

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?