野村です。ChatGPTと相談しつつ、来月に行われるワークショップについて記事化してみました。イラストは多声的な感じにしてみました。

「対話をつくる側へ」——ダイアローグワークショップ実践と発展

はじめに:対話とは「関係をつくる力」である

私たちは、日々無数の言葉を交わしながら生きている。だが、そのすべてが「対話」かと問われれば、答えは否である。

「ダイアローグ(対話)」とは、ただ言葉を交わす行為ではない。それは、自らの精神を屹立させ、相手と関わることに能動的であろうとする“自由な存在”として、自他のあいだに関係を創造する営みである。逆に、「モノローグ(独話)」とは、一方向的で相手への関心を欠いた語りであり、自己中心的で関係を打ち切る行為である。

言い換えれば、ダイアローグとは「双方向で、相手に関心を向け、自分事として関わり、対話を続けること」であり、モノローグとは「一方向で、相手に関心を向けず、他人事として、対話を閉じてしまうこと」である。

バフチンとガーゲン——二つの理論の交差点

この考え方の背景には、ロシアの思想家ミハイル・バフチンと、アメリカの心理学者ケネス・ガーゲンの理論がある。

バフチンは、言葉の本質は「応答」であり、人間存在は常に“他者との対話”の中にあると考えた。彼は、文学作品や日常の語りを分析しながら、多声性(polyphony)と応答責任(answerability)という概念を提示した。彼にとって、対話とは倫理的行為であり、意味や真理は一つの声では決して語りきれないとされる。

一方、ガーゲンは社会構成主義の立場から、「現実」や「自己」は他者との関係性の中で構築されると述べた。人間の経験は、言語と関係性の中で常に再構成されており、私たちの「在り方」や「意味づけ」は、対話のプロセスによって生成される。ガーゲンの理論は、組織開発や教育、ナラティヴ・セラピーなどの領域でも幅広く応用されている。

本ワークショップは、まさにこの二つの理論的潮流が交差する地点に立脚している。バフチンが強調した「応答性と多声性」と、ガーゲンが説く「自己の関係的構成性」。それらを現実の場において実践的に体現する試みなのである。

ワークショップの文脈

このワークショップは、ある企業内の新規トレーニングの冒頭、実施されてきた。今回が数回目となる。20名前後の参加者は、同一の理念を共有するが、実際には初対面同士が多く、「バラバラな個人の集まり」としてその場に存在する。

注目すべきは、この集団が持っている高いモチベーションと心理的安全性。その「未形成の豊かさ」こそが、対話の場としての可能性である。

構成と流れ:身体で理解する「対話」

ワークは以下の段階で進行される:

1. ナラティヴ・オープニング

ファシリテーターである私自身が、「今日ここに来るまでに感じたこと・考えたこと・気づいたこと」をナラティヴに語る。これは自己開示であると同時に、「語るとは何か」の実演でもある。

2. ペアでの“おしゃべり” → ダイアローグとの違いを体感

自由に話してもらう。大抵は笑いが起きる。だが、その後「これはダイアローグではない」と明示することで、参加者は“話す”という行為を内省的に捉え直す。

3. ダイアローグの定義と初歩練習

・相手が話し終わるまで頷くだけ

・途中で笑わない

というルールのもと、沈黙と対面する時間が生まれる。ここで「聴くとはどういうことか」に気づき始める。

4. 小グループでの対話実践とメタ対話

3名ほどのグループで20分間のダイアローグを行い、その後、観察・感情・気づきを共有するメタ対話を行う。この「対話について語る対話」により、場は立体的に深まっていく。

参加者を「つくり手」にする仕掛け:精神の屹立と自由

今回の構成で新たに導入した要素は、Awareness(気づき)を起点として、参加者が“対話のつくり手”へと移行するプロセスを明確に支援する仕組みである。

キーワードは3つ:

- Awareness(気づき)

他者の語りや場の空気によって、自分の内に何かが「動いた」瞬間。 - 精神の屹立(=自由)

その気づきを自分事として引き受け、自らの内側に立脚する状態。これは、他律ではなく「自由」に立つことであり、「自らを拠り所にする」ことでもある。 - 関係をつくる

語ること、聴くこと、問いを立てることが、他者との「望ましい関係性」を創出していく。

この三段階を支援するため、次のような設計を導入した:

- Awarenessカードによる気づきの保存と共有

- 問いを立てるワーク:問いを持つことそのものが関係性の起点となる

- 空気の変化に気づくメタ対話:言葉にならない感受性を場で共有する

おわりに:対話とは自己変容の場である

このワークショップの本質は、単なる「コミュニケーション訓練」ではない。

それは、参加者が「自分で在る自由」と「他者と関係をつくる力」に目覚める空間を生成することである。

私たちは、語ることで他者に影響を与え、また、他者との関係の中で自分自身を生成していく。

そこには、社会構成主義(ガーゲン)や対話倫理(バフチン)のエッセンスが脈打っている。

これからも、参加者が「語ることによって自由になっていく」そんな場を共につくり続けたい。

(noteにも記載しました)

投稿者プロフィール

- 有限会社システムマネジメントアンドコントロール 取締役社長

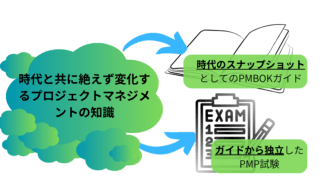

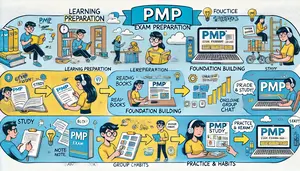

- Nick/野村隆昌。1970年生まれ。秋田大学鉱山学部土木工学科卒。有限会社システムマネジメントアンドコントロール取締役社長。PMP、PMI-ACP。東大和市と飯能市に拠点。プロジェクトマネジメントとプロダクトマネジメントのトレーニングと伴走が専門。

最新の投稿

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ!

CAPM試験対策2025年8月24日ガイド8版が楽しみ! ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの

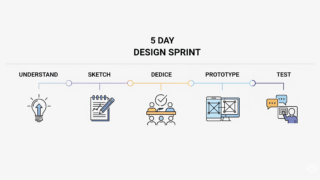

ダイアローグ2025年8月16日ダイアローグとそうでないもの 事業開発2025年8月8日Design Sprint

事業開発2025年8月8日Design Sprint ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?

ダイアローグ2025年8月7日ダイアローグ(対話)とは?